| II Premio

Cabuérniga de investigación sobre culturas rurales. |

ACERCA DE LA

ORGANIZACION DE UN

ESPACIO AGRARIO

TRADICIONAL:

USOS Y COSTUMBRES EN

VALLE DE CABEZON DE LA

SAL (1500-1820)

Antonio Vara Recio

| INDICE GENERAL | ||||

| Págs. | ||||

| I.- | EL MEDIO FISICO Y LAS RAICES DEL VALLE DE CABEZON | 9 | ||

| I.1.- | EL ENTORNO FISICO DEL VALLE | 11 | ||

| I.2.- | EL CLIMA, LOS SUELOS Y LA VEGETACION | 13 | ||

| I.3.- | LA FORMACION DEL VALLE DE CABEZON DE LA SAL | 21 | ||

| II.- | LA SAL DEFINIDORA DE LA VILLA DE CABEZON Y DEL VALLE | 31 | ||

| II.1.- | LAS SALINAS DE CABEZON | 33 | ||

| II.2.- | LA EXPLOTACION SALINERA | 36 | ||

| II.3.- | LA PRODUCCION Y EL COMERCIO DE LA SAL | 43 | ||

| III.- | ORGANIZACION Y EXPLOTACION DEL ESPACIO AGRARIO | 49 | ||

| III.1.- | UN TERRAZGO FRAGMENTADO Y EXIGUO | 51 | ||

| III.2.- | LOS MONTES COMUNALES: USOS Y APROVECHAMIENTOS | 62 | ||

| III.2.1.- | ACOTACION DE TERRENOS PROPIOS Y COMUNES | 64 | ||

| III.2.2.- | LA GANADERIA Y EL MONTE | 65 | ||

| III.2.3.- | EL APROVECHAMIENTO FORESTAL | 70 | ||

| III.3.- | EL PAISAJE AGRARIO, LOS BARRIOS Y EL HABITAT | 77 | ||

| IV.- | TIERRA Y ACTIVIDADES GANADERAS | 85 | ||

| IV.1.- | LA PROPIEDAD Y EL REPARTO DE LA TIERRA | 87 | ||

| IV.2.- | PRODUCCION Y RENDIMIENTOS AGRARIOS | 96 | ||

| IV.3.- | LAS ACTIVIDADES GANADERAS | 108 | ||

| IV.3.1.- | LA EXTENSION DE LA ACTIVIDAD PECUARIA | 109 | ||

| IV.3.2.- | LA ACTIVIDAD PECUARIA | 116 | ||

| V.- | DE LA PLURIACTIVIDAD DEL CAMPESINO AL ENDEUDAMIENTO RURAL | 121 | ||

| V.1.- | LA PLURIACTIVIDAD CAMPESINA | 123 | ||

| V.2.- | ACTIVIDAD ECONOMICA Y ENDEUDAMIENTO RURAL | 130 | ||

| FUENTES Y BIBLIOGRAFIA | 143 | |||

CAPITULO I

| I.- | EL MEDIO FISICO Y LAS RAICES DEL VALLE DE CABEZON | |

| I.1.- | EL ENTORNO FISICO DEL VALLE | |

| I.2.- | EL CLIMA, LOS SUELOS Y LA VEGETACION | |

| I.3.- | LA FORMACION DEL VALLE DE CABEZON DE LA SAL | |

"Cabezón e fasta Car (Casar) hay una legua, e van por Piriedo tres cuartos y medio de legua; e fasta Santillana hay dos leguas, por Piriedo tres cuartos de legua e medio, e por Casar medio cuarto de legua; e fasta Mazacuerras hay una legua, e van por hontoria media legua pequeña llana; e fasta Villanueva hay legua e media, e van por Hontoria media legua, e por Mazacuerras media legua; e fasta Barnejo hay media legua pequeña llana, e fasta Santuañez hay media legua".

Cosmografía de Fernando Colón (1517-1523), 3840. En, J. L. Casado Soto: Cantabria vista por los viajeros del siglo XVI y XVII. Pág. 84. Santander, 1980.

I.- EL MEDIO FISICO Y LAS RAICES DEL VALLE

I.1.- EL ENTORNO FISICO DEL VALLE

Cantabria es un espacio

regional cuyo proceso de estructuración es reciente y dista

mucho de constituir un espacio plenamente acabado y articulado.

Desde esta perspectiva no ha sido un espacio homogéneo, pués no

ha dejado de ser la suma de diversos valles con caracteres

contrapuestos y muchas vocaciones comunes que trabajosamente se

han ido articulando desde mediados del siglo

XVIII 1.

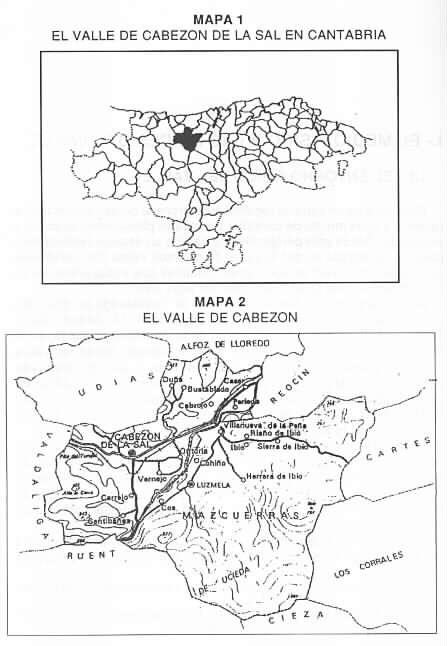

A 43 kilómetros de Santander

y a 13 de Torrelavega en dirección carretera de Oviedo -

Latitud: 43º 18'; Longitud: 04º 14'; Altitud: 128 m. sobre el

nivel del mar -, en el corazón de la Cantabria profunda; en la

Marina o comarca

costera 2, en su zona occidental, donde los

valles interiores pierden su definición hacia el norte y las montañas

van ondulándose y difuminando su altura; donde se impone un

paisaje de valles fluviales casi perpendiculares a la costa, de

pendiente acusada y corta longitud, amplios y de fondo plano, nos

encontramos con el valle de Cabezón de la Sal (Mapas).

Enclaustrado entre montañas,

de aspecto aparentemente cerrado, labrado por el río Saja en su

curso medio mediante el simple vaciado de los materiales

detríticos y arcillas plásticas, que guardan en su interior

crespones de sal común (halitas), ha formado una amplia vega que

se extiende desde la Hoz de Santa Lucía y Cabezón de la Sal

hasta Casar de Periedo y Caranceja.

La imagen real

que podemos apreciar sobre este espacio concreto de 99 Km2. es la de

un vivo contraste: dos términos municipales (Cabezón de la Sal y

Mazcuerras) lisos como la palma de la mano en su asentamiento

bajo (solo interrumpidos por la Sierra de Villanueva) por el que

serpentean numerosos arroyos y riachuelos - Navas del Rey, San

Ciprián, Pulero, Degollá, Cristo, Vidules, Ceceja, Merdero ...

- que transmiten a sus mieses un caracter de permanente humedad y

frescor. Riachuelos y arroyos que se agrupan caprichosos para

desaguar en el río Saja en todo su recorrido de este a oeste,

línea fronteriza, que divide al valle en dos partes claramente

diferenciadas.

Por el sur, de repente, ponen

límite y borde alto a la mies plana y sus poblados el aspecto

inmediato, cerrado y majestuoso del anticlinal fallado de la

Sierra del Escudo de Cabuérniga, que se extiende paralela al

río con los picos de Ibio (794 m.) y de Mozagro (868 m.)

marcando las cúspides más altas, y continuados por la Hormiga

(434 m.), El Cueto (527 m.), Cueto del Arenal (733 m.), Cotero

Lobo (855 m.), Pico del Acebo (864 m.), línea divisoria entre

este término y los de Ruente, Cieza y Los Corrales de Buelna.

Anticlinal que difumina su fiereza en la Sierra de Ibio - El

Castillo de Camesa o Montes de Estrada (de 233 a 306 m.) - en

contacto con Cartes y Reocín por el Este. Por el Norte la franca

atenuación de la altitud hace que el lugar más alto sea el pico

de la Rasa (422 m.) en el límite con los términos de Udías y

Alfoz de Lloredo y la Brañona (272 m.). En fin, al Oeste, el

alto de la Cerra (401 m.), el Jaro y la Poza las Vezas marcan la

separación con el término de Valdáliga.

1 Vide,

J. Ortega de Valcárcel: La Cantabria rural: sobre

"La Montaña". Universidad de Cantabria, 1987.

2 Seguimos

aquí las propuestas

sobre comarcalización con base geológica de A. Cendrero y otros: Guía

de la Naturaleza de Cantabria. Santander, 1986.

I.2.- EL CLIMA, LOS SUELOS Y VEGETACION

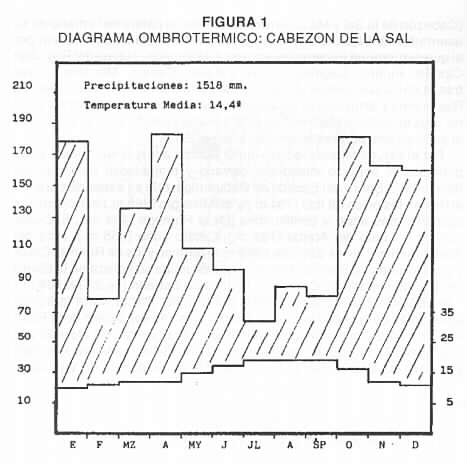

Si analizamos el clima del Valle a partir de su diagrama ombrotérmico podemos concluir que su clima de tipo atlántico, (Mes más frio, Enero con 10º, y el más cálido, Agosto con 19º,), con oscilación térmica reducida (Temperatura media anual 14º; oscilación térmica anual de 9º), con unos inviernos tibios (Temperaturas medias de 10º a 12º) y veranos relativamente frescos (Temperaturas medias de 17º a 19º); lluviosidad acentuada y persistente, con altas precipitaciones (1.518 mm. de media anual), al actuar las montañas que le circundan de pantallas condensadoras le integran plenamente en la España halo-húmeda.

Los suelos se

generan a partir de una combinación de numerosos tipos de procesos e

influencias: los impulsos tectónicos, el tiempo, el clima y la

actividad biológica. De esta manera, los suelos se elaboran en

el límite de dos mundos esencialmente diferentes: la litosfera

(o parte rocosa de la corteza terrestre) y la atmósfera y la

biosfera> 3.

El valle de Cabezón de la

Sal, originado sobre el antiguo zócalo paleozoico, aparece

encajado en él por la acción conjunta de la erosión de sus

ríos y arroyos, el descenso del nivel marino y la tectónica.

Cubierto de sedimentos pertenecientes a la era Mesozoica y

Zenozoica (areniscas, limonitas y calizas) ha formado:

a).- En las zonas altas donde aparece el sustrato silíceo, el suelo autóctono de robles y hoy plagado de brañas, de no impedirse su regresión provoca un avance del matorral serial y una evolución del propio suelo hacia podsoles (degradación de suelos forestales). Establecidos consolidan el brezal-matorral (tojos, madroños, brezos, escobas, helechos y retamas) en detrimento de otros tipos de arbolado (hayas).

b).- En las laderas, los suelos repletos de margas y areniscas del Carbonífero permiten un buen desarrollo de la vegetación. Estos suelos excesivamente lixiviados (lavados), y por desaparición de la vegetación climática autóctona a causa de las intervenciones humanas a lo largo del tiempo, han evolucionado hacia el tipo ranker (humus de tipo ácido, suelo poco evolucionado). Pero, allí donde se consigue una base de suelo apto para el desarrollo de una vegetación de mayor porte aparecen los suelos rendsiformes (suelos grises), que los agentes meteorológicos van acidificando y descarbonatando superficialmente hasta dar lugar a tierras pardificadas, de alto nivel freático, que provocan la aparición de las primeras colonias mixtas de avellanos, hayas, abedules y castaños. Hoy muchas de estas laderas aparecen tapizadas por el eucalipto y las coníferas (pino). En la actualidad la superficie arbolada con especies forestales en el Valle de Cabezón supone 3.564 has., lo que representa el 40,02 por ciento de toda su superficie (Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 1.239 has., Ayuntamiento de Mazcuerras, 2.325 has.) 4.

c).- En el fondo plano del valle sobre la presencia de aluviones fluviales y depósitos de terraza, conglomerados, areniscas silíceas y materiales detríticos, margas arcillosas yesíferas, arcillas continentales muy plásticas (arcillas triásicas del Keuper que contienen masas de sal común) y calizas marinas, se ha desarrollado un suelo pardo (Eutrochrepts, Dystrochrepts), soporte de una capa de humus, que ha dado lugar a una fértil vega; apta, por un lado para fijación de una cobertera vegetal de pradería (gramíneas y leguminosas) y, por otro lado, para el cultivo del maíz, las alubias, las patatas y los cultivos de huerta. Además, este suelo, por su gran permeabilidad se constituye como una reserva de agua subterránea de uso potencial por su fácil accesibilidad.

Si analizamos más detenidamente su comportamiento pluviométrico a través del balance hídrico del Saja y sus correspondientes efectos vegetativos (Tablas 1, 2) concretándonos en un punto representativo de la cuenca (Cabezón de la Sal) se llega a la conclusión de que nos encontramos con un clima con un sobrante hídrico final de 86 mm. y unos efectos vegetativos aptos par el desarrollo de la pradería, los cultivos y las masas de frondosas. Un balance que indica claramente la inflexión pluviométrica de los meses de julio y agosto, momento en que se agostan los campos y se padece la necesidad del agua en los pueblos del Valle. Así el año del campesino se inicia con el abonado y las labores de aireación de la tierra con objeto de reconstruir la fertilidad de los suelos (enero - marzo), para marzo los huertos ya han sido plantados con las plantas de verano.

TABLA 1

DISPONIBILIDADES HIDRICAS DE CABEZON DE LA SAL

E=(0.457T + 8.13)K

Realizado sobre las medias de tres estaciones de Cantabria

Santander - Reinosa - Villacarriedo (Constante K)

| ENERO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| MARZO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| ABRIL | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| MAYO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| JUNIO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| JULIO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| E = Evapotranspiración potencial |

| D = Disponibilidades teóricas de agua |

| S = Sobrante de agua |

| P = precipitaciones |

| e = Evotranspiración residual |

- El excedente derivado

de Junio no sería 0 si hubieramos tenido en cuenta el excedente de

Diciembre para calcular los excedentes de todos los meses.

Entonces sería 4.

- El excedente derivado de

Julio (0) indica que no hay sobrante de agua pero como D < E

las disponibilidades cubren las exigencias mínimas vegetales.

- En Agosto el exceso D <

E compensa el déficit de Julio.

TABLA 2

ACTIVIDAD BIOCLIMATICA EN EL VALLE DE CABEZON DE LA SAL

| INTERVALO | D | BALANCE | T. | FITOLOGIA | I.B. INTENSIDAD BIOCLIMATICA |

| DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO |

D > E | Excedente de agua |

> 7.5 | No hay limitaciones hídricas Actividad relativa por frio |

Fria Libre Máxima |

| ABRIL MAYO |

D > E | Excedente de agua |

> 7.5 | Actividad vegetativa plena |

Cálida Libre Máxima |

| JUNIO | D > E e < D < E |

Exigencias mínimas cubiertas |

> 7.5 | Actividad Vegetativa Moderada |

Cálida Incondicionada Incompleta |

| JULIO AGOSTO |

D > E e < D < E |

Mínimos no satisfecho |

> 7.5 | Paralización Limitaciones |

Cálida Seca Cálida Condicionada Completa |

| SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE |

D > E | Excedente de agua |

> 7.5 | No hay límites hídricos |

Cálida Libre Completa |

Mayo es el mes

en que aparecen pletóricos de fuerza, mientras en los campos maíz y

alubias preparan el inicio de su ciclo vital. Junio - Julio la

preocupación está en la hierba antes de que los campos se

tiñan de amarillo en el mes de agosto. Momento en que la cosecha

de la huerta está en toda su fuerza, lo mismo que en septiembre.

El otoño es el momento para el inicio de los productos

invernales y la recogida de repollos, berzas, forrajes para el

ganado, maíz. En fin el invierno queda relegado a los cortes de

hierba y a los escasos productos de las huertas.

Mucha de su toponimia, en

gran parte prerrománica, invoca por su etimología, a veces

incierta, su aptitud en el pasado para el desarrollo ganadero.

Herrera, "sitio de hierro", pero

también "lugar de pasto, de forraje, de matorral

para rozo" Lomba de Ibio, "lugar

destinado a pasto" Mazcuerras, "sitio

de pastos", "mar de

hierba" 5.

A comienzos de la Edad Moderna la documentación describe

un mundo diferente al actual del que quedan aún numerosos vestigios. Se

divisaba una mezcla, sin orden aparente, de hierba o forraje, de pequeñas

tierras de cultivo, de presencia física agobiante de matorrales,

argomales, helecheras, castaños, avellanos, robles y laureles.

Las sierras circundantes salpicadas de brañas - Gustablado,

Bustarredondo, Arnicio, Cueto del Arenal, Cotero Lobo, Cabriles,

Gandarias, Cerezo, Arnía ... (en su parte sur y este); Tiesas,

San Ciprián, Vezas, Jaro, Castabañán, Brañona, San Roque,

Pedrosas, Dehesa del Catalán, Las Nieves ... (en su parte oeste

y norte) - , y tapizando las laderas montañosas una intensa

vegetación de frondosas descendía hasta penetrar en los

núcleos habitados dificultando el laboreo agrario y el normal

trasiego de su población 6.

Humedad untuosa facilitada

por el discurrir de numerosos cursos de agua que se desbordan;

unas veces, lenta y apaciblemente, encharcando las mieses bajas e

imposibilitando un buen rendimiento de los sembrados; otras,

violentamente, creando el pánico y la desolación al arrastrar

todo lo que encuentran a su paso. Esto último sucedió muchas

veces: el día antes de San Juan de 1540 hubo cuantiosas

pérdidas por inundaciones, las avenidas de agua arrasaron casas,

campos, molinos y dañaron el pozo del salar de

Cabezón 7. Durante

el invierno de 1635 el desbordamiento del río Ceceja, en Ibio, afectó gravemente a la antigua

"Iglesia parroquial y a la Casa de la

Guerra" 8. En

la actualidad de la mencionada Iglesia solamente queda en pie su torre junto a la

yeguada de Ibio. Riadas como la que en 1762 rompió la calcera de

Cos; en 1779 se llevó el molino de "La Rasa"

en Vernejo - Hontoria; en 1874 destruyó la Capilla de "San

Roque" en Periedo y la ermita de "El

Angel" en Cohiño o la que destrozó en 1908 el

puente de madera que unía Mazcuerras con

Ontoria 9.

Situaciones y contratiempos

que no dejan de ser el reflejo de una batalla mayor, la lucha

contra lo imposible: el diálogo del hombre con el río, los

intentos de domesticación de las crecidas del río Saja

guardadas en la memoria de lo colectivo. Necesidad perenne para

salvaguardar las escasas tierras

labrantías 10,

y que no queden reducidas a pedresqueras, sobre todo, en

las márgenes del río al señalarse en las Ordenanzas el impedimiento de

corta de madera bajo fuertes sanciones desde la "Espina de

Cos a la Peña de

Villanueva" 11.

Obligación de los vecinos para acudir prestos y diligentes

por los meses de Septiembre a Febrero, y "demás libres de

obligación de frutos" para realizar las

reparaciones de defensa necesarios para que el río no inunde los

campos 12. Características

todas de un régimen atlántico de precipitaciones, carente de sequía estival.

Las condiciones naturales,

nacidas de la disposición lisa del terreno en el asentamiento

bajo de los términos municipales y las regulares características edáficas de

sus suelos (tierras

pardas) 13, permitían en

principio el desarrollo de las actividades agrarias. Las sierras circundantes

con sus masas de frondosas, sus brañas, seles y majadas, invitaban por un lado

a una amplia explotación de los recursos forestales y, por otro al desarrollo

de una creciente ganadería. Pero estas condiciones no eran las

más favorables para ofrecer unos recursos con que llevar una

vida fácil 14. La

agricultura tradicional a comienzos de la Edad Moderna "de avena, mijo, borona, escanda y

lino" 15 se

veía limitada por las características climáticas que se traducía en un exceso de humedad en las

mieses, en donde las cosechas tardaban en madurar o no maduraban;

en donde las semillas, a causa del frecuente encharcamiento de

los campos de cultivo situados en el fondo plano del valle a

donde van a parar las aguas de las laderas montañosas, se

pudren; o en el mejor de los casos, si nacen, lo hacen rodeadas

de otras plantas que comen las escasas substancias nutrientes del

terrazgo.

La respuesta de los hombres y

mujeres del valle a estas condiciones fue la puesta a punto un

complejo sistema productivo de base comunal que trataba de

equilibrar aprovechamientos e interesses, colectivos e

individuales. Factores que se van adaptando en el tiempo y en el

espacio sobre la base de una organización rígida de sus

elementos y con ausencia de incidencias individuales

transformadoras, similares a las que se han explicado para el

área de Transmiera. Deseo manifiesto por cubrir sus necesidades

alimenticias básicas mediante la acumulación de esfuerzo y

trabajo familiar sobre la tierra. A la vez tratar de compensar

las deficiencias de la técnica, sin excluir la necesidad de

acudir a otros espacios geográficos -Castilla- para el

abastecimiento de productos como el trigo y el vino.

3 Vide.

A. N. Strahler: Geografía Física. Págs. 319-333. Barcelo na,

1975. A. Lacoste y R. Salanon: Biogeografía. Págs. 107-165. Barcelona.

1973.

4 Vide. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación: (Memoria) Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la

Provincia de Santander. Madrid, 1985.

5 Otras etimologías. Ibio:

"vado, río, humedad". Gándara: "tierra baja, inculta y

llena de maleza; terreno pedregoso de aluvión". Cotera: "cerro

bajo de pendiente fuerte". Cueto: " cerro, altozano,

pedregal". Nava: "hondonada llena de humedad", etc. J.

Coromines: Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana. 4 vols.

Madrid, 1954.

6 Así se deduce de muchos documentos.

A.J.V.I. Docs, 1 a 16. A.D.S. Civil. 74, 75, 149, 361, 468,... etc.

7 A.H.N. Sección Osuna. Leg. 2713.

8 A.G.S. Contadurís Generales. Libro

97. Fols. 223-26. El tema no era nuevo pues para defender la antigua Iglesia

de Ibio y la Casa de la Guerra, situadas originariamente en las márgenes del

río Ceceja, hubo que hacer una presa para su defensa en el año 1608. A.D.S.

Libro de Fábrica 4865. Fol. 15 ro.

9 Noticias sobre las crecidas del río

Saja se encuentran, entre otros, en A.M.C.S.: Libro de Actas delConcejo

referentes al siglo XVII. Sin catalogar. A.D.S. Libro de Fábrica de Ibio, n

o 4865. A.H.P.S. Sección Diputación. Cuentas del Valle de Cabezón.

E. Ruíz de la Riva: Casa y Aldea en Cantabria. Santander, 1991. A.G.S. Ensenada.

Libros 773-774.

10 A.G.S. Expediente de

Hacienda. no 420.

11 B.M.S. Mns. 432. Ordenanzas de Mazcuerras.

Año 1817. Capítulos 43 y 67.

12 B.M.S. Ordenanzas de Vernejo-Ontoria. Cap.

44. A.H.P.S. Diputación. Cuentas. Concejo de Mazcuerras para 1764, se señala que

para hacer defensas contra el Saja trabajan en Septiembre 214 personas.

13 Mapa de Cultivos y aprovechamientos de la

Provincia de Santander. Págs. 22-24. Ministerios de Agricultura, Pesca y

Alimentación. Madrid, 1985.

14 Lo mismo sucedía en otros lugares de Cantabria.

R. Maruri Villanueva: Organización de un espacio preindustrial de la costa de

Santander: El Concejo de Pechón en 1752. I.E. Agropecuarios. Vol VI 1983-83. Págs.

251-276. M. Bahamonde y A. Menezo: La economía rural de Meruelo en el siglo XVIII.

Santander, 1984. T.A. Mantecón y R. Sardiñas: Ajo a mediados del siglo XVIII. I.E.

Agropecuarios. Vol. X. Págs. 26-69. A. Rodríguez Fernández: Entrambasaguas y la

Lomba (Campoo) a mediados del siglo XVIII. Altamira. Vol. XLIV. 1983-83. Págs.

227-260. R. Lanza: Camargo en el siglo XVIII. Pág. 19. Santander, 1992.

15 A.G.S. Expedientes de Hacienda. No

420. Año 1567.

I.3.- LA FORMACION DEL VALLE DE CABEZON DE LA SAL

El territorio

del valle de Cabezón de la Sal, salpicado de lentejones de sal común,

esposible que haya sido citado por diferentes autores romanos,

entre ellos, Estrabón, Plinio y Pomponio

Mela 16. Incluso, su propio nombre es probable que proceda de

la palabra romana "cabezo", cuenco usado por aquellos para

medir la sal; pero también, puede aludir a la existencia de un pequeño

cerro aislado o montecillo en el que originariamente se situó la

primitiva Villa desde donde se domina la amplia vega que abre a

sus pies el río Saja.

Su formación solamente

podemos intuirla, por escasez documental, en sus líneas

maestras. Tras un largo proceso colonizador - a hechura de los

estamentos privilegiados: nobleza y clero -, de gentes asturianas

o hispano-godos 17, iniciado el siglo

VIII y concluído, en lo esencial, en el siglo XII, fueron situándose en

las cercanías del río Saja, junto a los márgenes de los numerosos

riachuelos que cruzan el término, sobre el arranque de las laderas

montañosas, en la cota de los 100-300 metros y a los lados de

los antiguos caminos romanos.

La ocupación del espacio dio

lugar a una disposición fragmentada del terrazgo que se

vinculaba estrechamente con el resto del término o "alfoz"

, y a su vez con una economía agro-pecuaria de

subsistencia que consecuentemente ha orientado un habitat de

estructura laxa que con el tiempo se ha convertido en intercalar.

Buscaban los lugares desde donde se podía obtener más

fácilmente lo necesario para el abastecimiento de las familias.

De aquí su localización junto al agua, los suelos fértiles, la

facilidad de la defensa y la orientación al sol, teniendo en

cuenta la accesibilidad a los recursos de las sierras, los montes

y los espacios de cultivo. Nacieron unidades de explotación

agrícola-ganaderas detentadas por nucleos familiares más o

menos extensos que, inicialmente, por su baja densidad no

impactaron, con sus actividades, de una manera decisiva, un

paisaje que aparecía ante sus ojos como montuoso, enmarañado y

lleno de arbolado. A partir del siglo X a medida que se

densificaba la población del valle, poco a poco y pacientemente,

con sus rudimentarias técnicas limpiaron una parte del espacio

boscoso, matorrales, argomas y helechos.

Así, el terrazgo y el

habitat se interfieren haciendo de la aldea el núcleo esencial

del poblamiento. Aldea de elementos disociados que responde

plenamente a la economía de subsistencia el campesino. Era una

colectividad pequeña (Como aparece en los censos de los siglos

XVI a XIX) que queda definida con entera precisión por su

disposición en el espacio al encauzar netamente todas sus

energías hacia la actividad agrícola-ganadera.

Por escritura de 22 de abril

del año 817 sabemos que Ramilus dona al antiguo Monasterio de

San Martín de Tobía, sito en Cabezón de la Sal, que él mismo

había fundado, una extensa zona comprendida entre:

"la piedra de la Lama y de la Valleza y el río Quenco y el término de Pumar y el río Sarzoso y por los Quadronillos y Salcedo con su hermitanía de Santvítores, incluyendo las heredades y salinas" 18.

Este territorio

donado, del que no podemos fijar con precisión su extensión actual

señala inequívocamente la existencia del valle en fechas

tempranas. Incluso, el Abad Argileo de Liébana, poseía bienes

de diversa naturaleza en Vernejo y en el Monasterio de San

Julián de Periedo 19.

Posteriores documentos del

Cartulario de la Abadía de Santillana nos informan de otras

donaciones y fundaciones en el valle.

Por escritura de 1085, "Michel

Flaynez...(dona) ipso solare en Alfoç de Cabeçon in villa qui

vocitant Serna...et duos solares en Salinas".

Mediante escritura sin fecha,

"Vermudo Rodris et uxor mea Tarasia...(donamos) nostras

casas con suas hereditates qui sunt in territorio de Cabeçón,

iuxta flumine Saja...".

Otra escritura sin año nos

informa que "Ego Recemirus et Betelus prebiter vir

religiosus...venimus in patria Cabeçóne et fundavimus baselica

Sancti Petri et Sancti

Romani..." 20.

Abarcó en parte de los

siglos medievales una zona geográfica más extensa que en la

Edad Moderna y la actualidad al englobar en su primitivo "alfoz"

, al menos, a Caranceja, Barcenaciones, Toporias y Cobreces, sin

que sepamos en que fecha concreta estos territorios se desgajaron

del valle, aunque tal proceso parece haberse realizado en el

transcurso del siglo XII y comienzos del XIII, y tras su

finalización quedaron incluidos en el valle de Reocín, Abadía

de Santillana y Alfoz de Lloredo, respectivamente, alcanzando el

valle de Cabezón sus dimensiones actuales. Al mismo tiempo van

tomando cuerpo y entidad los núcleos de Cabezón, en el año

870; Carrejo y Santa Lucía en el año 933; Periedo y Vernejo en

el año 987; Riaño de Ibio en el año 998; Villanueva en el

año1088; Villanueva de la Peña en 1106; Cos en el año

1128 21

el Monasterio de San Martín de Mazcuerras, perteneciente a la

Catedral de Burgos, en el año 1184; el alfoz de Cabezón en el

año 1085; el Concilio de San Pedro de Cabezón en 1089. Además

se han constatado asentamientos altomedievales en la necrópolis

de la Casuca (Ibio) y San Cipriano, así como la existencia del

Monasterio de San Julián de Mazcuerras ligado a la Abadía de

Santillana y la ermita románica de Cintul.

Estos hechos dejan entrever

la existencia de un territorio que progresivamente se va a ir

individualizando, pero no porque constituya una entidad

administrativa propia sino por el hecho de ser la base de una

colonización agraria realizada desde fuera como factor de

apropiación de un espacio productivo concreto a partir de

elementos fundamentalmente eclesiásticos. De esta manera, el

territorio que pasa a denominarse "Valle de

Cabezón", ya no solamente es una localidad, si no

que su nombre trascendiendo desde el ámbito puramente local pasa

a designar un distrito, "territoria",

"patria", que se concreta en el calificativo de

"Alfoz" y que más tarde se transmuta en

"Valle" como definidor de un espacio geográfico concreto.

A su vez se inserta en el seno de una estructura administrativa más amplia,

la de las Asturias de Santillana, que abarca desde Ribadedeva y

Peñamellera hasta la villa de Santander, limitando con Trasmiera

y desde el valle de Polaciones hasta los Montes de Pas, y cuya

capital era la villa de Santillana.

Los concejos paralelamente a este proceso

colonizador 22 se

sumergieron en otro de señorialización monástica. La Abadía de Santillana percibía

derechos sobre la explotación de las salinas de Cabezón y

exigía derechos en el tráfico y circulación de sus propiedades

patrimoniales, sobre tierras, aguas y

molinos 23.

Además si damos algún crédito a la falsa escritura que ofrecen

Severiano y Arnulfo, obispos que por la cautividad de sus sedes vivían en

Asturias, el valle perteneció a Santa María de Yermo en el

siglo IX 24.

En el Libro Becerro de las

Behetrías (1352) aparecen perfectamente definidos los ocho

Concejos que forman el valle: Cabezón; Barnejo-Ontoria; Periedo

con los barrios de Casar y Cabrojo; Cos; Bustablado; Mazcuerras

con los barrios de Cohiño y Villanueva; la

"Collación" de Ibio con sus barrios de Ferrera,

Sierra, Meñi, Serna y Viya, y Santibañez-Carrejo, que se

repartían jurisdiccionalmente entre la Abadía de Santillana, el señorío de Castañeda y el

realengo 25.

El Apeo de Pero Alfonso de

Escalante, Doncel y Oficial Mayor de Cuchillo del Infante Don

Fernando de Antequera, redactado en 1404 con el fin de conocer

los derechos que en los lugares de behetría le correspondían

por cesión de su hermano Enrique III de Castilla, define a los

concejos del valle: "Cabezón integrado por un solar

del señorío de Castañeda y otro realengo, una heredad abadenga

y cincuenta solares de behetría", según declaran

sus delegados Santo Fernández de Caueçón, Rodrigo, Pedro

García de Caueçón, Pero hijo de Gastón, Juan González de

Odias y el clérigo Gonzalo Martínez; "Mazcuerras

compuesto, por dos solares de buey, behetría y abadengo",

según manifiestan Juan Gonzalo de Villamartín, Fernando de

Franquín, Juan de las Cabras y Gonzalo Barrio; "Periedo"

por boca de García Ferreero, Gonzalo Ribero y el clérigo

Gonzalo Pérez señalan que "era de behetría y que

en su jurisdicción se asentaban heredades de abadengo y una del

Rey que nada pagaba" "Bustablado"

(Duña quedaba incluso en este Concejo juntamente con Udías) es "de

behetría" según declararon Gutierre García, Juan

Cobissio y Juan Buestauado; "Ibio" con

sus cuatro barrios representados por los diputados Domingo de

Quebro, Rodrigo y Juan, que "declaran que son de

behetría" "Vernejo y Ontoria eran de

behetría", excepto dos casas que eran solariegas,

según declaran García de Ontoria y Rodrigo; "Carrejo

y Santibáñez manifiestan ser de behetría" por

palabras de Juan de Cobos y Juan de

Cornejo 26.

Entre 1335 1445,

definitivamente sustituída la influencia monástica, entrará en

la órbita de la Casa de la Vega tras la concesión que le

hiciera Alfonso XI de diversos bienes y vasallos incluyendo el pozo de la Sal de

Cabezón 27. En 1346 la Casa

de la Vega, en la persona de Gonzalo Ruíz de la Vega, se hace mediante compra de

prácticamente todo el valle:

"María Fernández, fija de Fernant Ruíz de Treceño y de Elvira Alvarez de Zaballos, andando sana y alegre en todos mis entendimientos...vendo a vos Gonzalo Ruis, fijo de Garci Laso de la Vega, todo cuanto he y heredo y heredar debo...en la aldea de Ibio, en toda la coleción de Ibio, dentro de estos términos, desde el Peral de Camesa fasta Cohino y desde la Foz de Ferrera fasta el vado de Cabroio que es en el agua de Saia...desde Santa Lucía que es en el Valle de Cabezón fasta el vado de Otur y desde pie de Campo fasta el Argay ada que es sobre el Valle de Ocieda...et Sant Ibañez desde el río Coharzal fasta el campo de la Peña y desde San Pedro fasta el escudo..." 28.

Con ello, todo

el valle, había entrado de lleno en el proceso de señorialización laico

por el que la Casa de la Vega pasaba a cobrar las alcabalas, pechos y

derechos concedidos por la Corona e imponer alcaldes y autoridades en la jurisdicción civil y

criminal 29. En esta

situación se mantuvo hasta el largo Pleito de los Valles

finalizado en 1553 y confirmado por sentencia de 1581 por la que

se reintegraba en la Corona, aunque el pleito continuara por

otros derroteros hasta mediado el siglo XVIII.

Devuelto a la Corona pasó a

formar parte de la denominada Provincia de los Nueve Valles de

Asturias de Santillana (1630) - integrada por aquellos que

sostuvieron el pleito contra el Duque de Infantado -. Al frente

de dicho ámbito administrativo se encontraba el Alcalde Mayor,

cuyo puesto era ocupado alternativamente y en ciclo rotatorio por

los Alcaldes ordinarios de cada uno de los valles que la

integraban 30.

Para esos momentos había quedado plenamente conformada su red básica de asentamientos al transformarse

o desaparecer de la "Collación" de Ibio

los barrios de Meñi, Serna y Viya, siendo sustituídos por los

de Riaño, Pedredo y Meninde. Este último barrio, a su vez, ha

quedado reducido en la actualidad a una sola casa de las 15 que

alcanzó a mediados del siglo XVIII, mientras que Pedredo ha

quedado integrado en Sierra tras la construcción de la carretera

que les une con Cartes.

Administrativamente

el órgano más elemental de gobierno aparece en los barrios.

Colectividades humanas, agrupadas por el determinante de su

vecindad, que se enfrentan ya a intereses socioeconómicos

comunes y que precisan de una cierta organización a fin de poder

encauzar las actividades de sus moradores hacia el bien de la

comunidad. De la unión de varios barrios resultó el concejo,

ente administrativo de estructuras más complejas, catalizador y

totalizador de la vida económica y social del mundo rural y

urbano durante el Antiguo Régimen. En la administración del

Concejo rural participaba la totalidad de los vecinos. La

condición de ser vecino era el requisito imprescindible para

poder asistir y tomar parte en las sesiones, por lo que los

solteros no emancipados y las mujeres (casadas o viudas)

carecían de capacidad legal para participar en las asambleas.

Los vecinos, siempre que las circunstancias lo requerían, se

reunían en "concejo abierto",

convocados por los regidores, que ostentaban en cada momento la

autoridad delegada de la comunidad, "a son de

campana tañida" y en el sitio de costumbre que

suele ser el "pórtico de la Iglesia",

a excepción de Cabezón que lo realizaba en el "campo

del salar". Los cometidos que trataban eran de

índole diversa y la norma jurídica que amparaba la legalidad de

toda su gestión administrativa eran las Ordenanzas de cada

Concejo.

Los Concejos en los comienzos

de la Edad Moderna como miembros de una entidad mayor, el Valle

de Cabezón de la Sal y las Asturias de Santillana, estaban

sometidos por encima de sus atribuciones a la jurisdicción del

Alcalde Ordinario que residía en la Villa de Cabezón

31 y

a las autoridades y justicias de Santillana,

cabeza del señorío del Duque del Infantado. No obstante, aunque formaba

una entidad territorial única, no falta en la documentación una distinción

entre determinadas zonas conocidas como "medio

valle" que entran de lleno en los atributos de la

jurisdicción señorial de la Casa de la Vega y le permitían el

nombramiento de cargos y oficios como se constata en la

nominación, por el Duque del Infantado en 1558, de "Alcalde

Mayor del Medio Valle de Cabezón" en la persona de

Sebastián Gómez de la Torre, vecino de Periedo, por fallecimiento de su

padre 32

incluso, en 1563 otorga a Sancho Díaz Bracho, de Periedo, la escribanía de aquella

zona 33. A

partir de 1630, al integrarse en la Provincia de Nueve

Valles de Asturias de Santillana cuya sede se encontraba en Puente San Miguel,

pasan a ser regidos por sus propios alcaldes ordinarios, elegidos por sufragio en los respectivos concejos

abiertos 34.

Por otro lado es conocido que

la actual división territorial de España, en sentido

administrativo estricto, no aparece hasta bien entrado el siglo

XIX. Los precedentes de esta compleja tarea se encuentran en el

siglo XVIII, cuando los monarcas españoles iniciaron un vasto

proceso de reformas cuyo objetivo inmediato era perfeccionar el

control absolutista del Estado. Su afán de racionalizar y

simplificar la estructura administrativa les llevo a emitir,

desde 1749, diversos decretos que uniformizaban la compleja y

tupida malla jurisdiccional heredada de los siglos anteriores e

introducían las figuras de las intendencias o provincias, los

intendentes y los partidos. Incluso, en tiempos de Carlos III, se

concibió un proyecto nunca llevado a la práctica para dividir

el territorio español en un determinado número de provincias

cuyas dimensiones fueran similares, colocando al frente de cada

una de ellas una Audiencia. Estos y otros intentos no cuajan

hasta el triunfo de las ideas liberales en la Constitución de Cádiz

(1812) 35,

aunque su puesta en práctica se retrase hasta 1833 como consecuencia del desafortunado reinado

de Fernando VII. La puesta a punto de la organización diseñada en la Constitución de 1812 exigía

no solo una división provincial fija y homogénea, sino también la articulación

de una administración local subordinada a la anterior y fundamentada en factores socioeconómicos y

geográficos 36. Puede

considerarse como acta de nacimiento de los Ayuntamientos españoles el Decreto de

23 de mayo de 1812 que transforma en Ayuntamientos

Constitucionales los ya existentes en el An tiguo Régimen. El

Decreto no introducía una mera transformación si no que

amparaba la creación de otros nuevos, en otras localidades que

por sí solas o su comarca, tuvieran más de 1.000 habitantes y

posibilitaba la erección de otros en aquellas jurisdicciones que

pudieran convenirles poseer ayuntamientos en consideración a sus

peculiares circunstancias socioeconómicas. La Real Orden de 28

de marzo de 1821 confirmaba la existencia de 123 Ayuntamientos

constitucionales y ocho partidos judiciales en la provincia de

Santander.

El Valle, definido en 1821 como jurisdicción o distrito

dependiente del Partido Judicial de Comillas quedó dividido

inicialmente en tres Ayuntamientos: Mazcuerras (Mazcuerras, Cos e

Ibio); Cabezón de la Sal (Cabezón, Ontoria-Vernejo,

Santibañez-Carrejo) y Casar (Casar de Periedo, Caranceja, La

Busta, Golbardo, Rudagüera); Bustablado y Duña quedaron inclusos en el Ayuntamiento de

Udías 37. Por

el Decreto Orgánico Municipal de 23 de julio de 1835, la provincia de Santander

apareció dividida en trece Partidos Judiciales y 110

Ayuntamientos 38. En esta

nueva división territorial el Valle de

Cabezón de la Sal pasó a depender del Partido de Cabuérniga y

quedó integrado por sus dos definitivos Ayuntamientos:

Mazcuerras (Mazcuerras, Cos e Ibio) y Cabezón (Cabezón,

Ontoria-Vernejo, Casar, Santibañez-Carrejo, Bustablado); Duña

aparece integrado en el actual Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

a partir del censo de 1850, pues en 1842 pertenecía al

Ayuntamiento de Ruiloba. Esta es la estructura que ha llegado

hasta la actualidad, pero dependiendo del Partido Judicial de

Torrelavega.

16 E.

Eguaras: Documentos para la Historia de Cantabria. B.M.P. Mns. 219. T.II.

Pág. 762. Estrabón, Geografía de Iberia, III, 3, 7, C. 155. Fontes Hispaniae

Antiquae. Ed. A. Schulten. Barcelona, 1952, 218.

17 La tradición indica que de Asturias

proceden sus más caracterizados linajes: los Guerra de Ibio y los Vélez de

Cos. Vide. E. Eguaras: Op. Cit. Págs. 762 y ss. C. Díez Herrera: La formación

de la sociedad feudal en Cantabria. Pág. 17-18. Santander, 1990.

18 M. Escagedo Salmón: Colección Diplomática

de la Abadía de Santillana. Santoña, 1927.

19 A. Linaje Conde: Los orígenes del monacato

benedictino en la Península Ibérica. T.III. Págs. 284-85 y 311-312. León, 1973.

20 E. Jusué: Cartulario de la Abadía de

Santillana. Escrituras VI, X, LIV, y LXXXIX. Madrid, 1912.

21 E. Jusué: Libro de la Regla o Cartulario de

la Abadía de Santillana. Madrid, 1912. Otras fechas referentes al Valle son: Santa

María de Yermo (853); Toporias (943); San Cipriano (962).

22 C. Díez Herrera: La formación de la sociedad

feudal en Cantabria. Santander 1990.

23 E. Jusué: Op. Cit. Escrituras diversas.

Madrid 1912.

24 G. Lasaga Larreta: Monografía de Santa María

de Yermo. Págs. 13-25. Santander, 1894. En la escritura se cita además la Iglesia

de San Pedro en Cabezón y la de S. Félix y S. Doroteo de Ibio.

25 Libro Becerro de las Behetrías. Págs. 140-145

y B.M.P. Mns. 1474: Pleito de los Valles. Fols. 202 r. a 230 r.

26 F. González Camino: Las Asturias de Santillana

en 1404. Págs. 28 a 51. Santander, 1930.

27 A.H.N. Osuna. Legs. 1791-1 y 1799-3. R.

Pérez-Bustamante: Proceso de consolidación...Págs. 96-143. Altamira T.XIL. 1976-77

y Sociedad y Economía...pág. 337. Santander 1979.

28 G. Lasaga Larreta: Monografía de Santa María

de Yermo. Págs. 194. Santander, 1894.

29 A.H.N. Osuna. Legs. 1790; 1791-1 y 13; 4252.

30 B.M.S. Mns. 455. Ordenanzas de los Nueve Valles

de Asturias de Santillana. 1760. Capítulo 2.

31 B.M.S. Mns. 435. Capítulo 1o.

R. Pérez Bustamante: Ordenanzas antiguas de la Villa de Cabezón de la Sal. Santander,

1980.

32 A.H.N. Osuna. Leg. 1721-21.

33 A.H.N. Osuna. Leg. 1791-30.

34 J.L. Casado Soto: La Provincia de Cantabria.

Notas sobre su constitución y ordenanzas (1727-1833). Págs. 15-18. Santander, 1979.

A. Rodríguez Fernández: Alcaldes y Regidores. Págs. 83-86. Santander, 1986.

35 El Artículo 11 dice: "Se hará una división

más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las

circunstancias políticas de la nación lo permitan". En: E. Tierno Galván: Leyes

Políticas Españolas Fundamentales. (1808-1936). Pág. 24. Madrid, 1972.

36 A. Rodríguez Fernández: Op. Cit. Pág. 88.

37 A.H.P.S. Sautuola, Leg. 62, Doc. 13.

38 Hoy la Comunidad de Cantabria cuenta con ocho

Partidos Judiciales y 102 Ayuntamientos. La estructura interna de la Provincia conoció

a lo largo del siglo XIX numerosos cambios que llevaría mucho tiempo relatar. Todos

se pueden rastrear en los diferentes censos de población para el siglo XIX.

(...)