| III Premio

Cabuérniga de investigación sobre culturas rurales. (accesit) |

LA ALFARERÍA EN CANTABRIA;

SÍNTESIS PARA UNA TRADICIÓN PERDIDA

Marta Revuelta

| ÍNDICE GENERAL | |

|---|---|

| Págs. | |

| Introducción .................................................................................................................... | 11 |

| Factores que condicionan la localización de los centros de producción cerámica ............... | 13 |

| Los centros de producción: alfares y tejeras ..................................................................... | 21 |

| La mano de obra: la familia .............................................................................................. | 27 |

| Los medios materiales ..................................................................................................... | 31 |

| La producción: tipología .................................................................................................. | 35 |

| Los alfares cabuérnigos: un modelo en la explotación de los recursos ................................ | 39 |

| Conclusiones ................................................................................................................... | 43 |

| ANEXO I: Transcripción de los datos sobre alfareros hallados en las fuentes ................... | 47 |

| ANEXO II: Fuentes ........................................................................................................ | 61 |

| ANEXO III: Bibliografía ................................................................................................. | 63 |

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo

responde a un intento para organizar los datos que se hallaban

dispersos, sin conexión, acerca de los alfares y olleros en

nuestra región. Y cuando decimos sin conexión o dispersos no

queremos, en absoluto, menospreciar el trabajo de otros autores

que tan afanadamente han trabajado para intentar llenar un vacío

más de los muchos que hay en el mundo de la etnografía de

nuestra región.

Nos hubiera gustado poder

realizar un estudio más amplio que incluyera también la

tipología de las producciones, pero nos tememos que hemos

llegado tarde para esta labor, pues la dispersión de las piezas,

en manos mayormente privadas, y la imposibilidad de encontrar

alfareros vivos y ver sus producciones hace imposible cualquier

trabajo de recopilación personal, exceptuando unas pocas piezas

y los datos obtenidos gracias a la bibliografía.

Simplemente, nuestra

intención se ha centrado en la recopilación de la mayor

cantidad posible de datos relacionados con el mundo de la

alfarería cántabra e intentar un análisis de estos datos que

respondiera a las múltiples preguntas que nos hacíamos sobre la

localización de los alfares en unos lugares y no en otros,

preguntas que, en muchos casos, no tenían una respuesta clara.

Pero el análisis realizado ha querido ir más allá de las

tipologías, buscar en el mundo de los intercambios de personas y

bienes; en definitiva, hemos querido mirar detrás de las piezas

para ver a los hombres y mujeres que fueron los protagonistas, y

centrarnos en las relaciones económicas que giraron alrededor

del mundo de la producción cerámica. Destacaremos, sin embargo,

que el trabajo que se presenta es parcial en el panorama de la

producción cerámica de la región, ya que hemos desestimado

hablar de las fábricas de loza más que muy puntualmente, por

ser un sistema de elaboración fabril con un producto de lujo

destinado a un consumidor urbano, con unas redes comerciales y un

planteamiento muy alejado del desarrollo de la economía y

cultura rurales, objeto de este trabajo.

Se ha recurrido, como se ve

en el apartado de fuentes y bibliografía, a las fuentes que

mejor información podían dar sobre las personas y las

manufacturas: censos, cuadernos de riqueza, libros de

manufacturas. Cronológicamente, hemos arrancado de mediado el

siglo XVIII porque es a partir de este momento cuando los

padrones comienzan a interesarse por los oficios y porque es a

partir de esta época cuando se produce un aumento de las

manufacturas cerámicas en la región, extendiéndonos hasta el

final del siglo XIX, momento a partir del cual creemos que está

ya todo dicho en cuanto a los alfareros y en el que la forma de

las relaciones socio-económicas cambian con el aumento de la

burguesía y la incorporación de la mano de obra al mercado de

trabajo generado por las nuevas industrias, superándose, así,

la situación de economía de subsistencia que se había dado

durante todo el Antiguo Régimen.

El trabajo, por último,

diremos que se presenta partiendo del análisis de una serie de

factores que nos planteamos, en un principio, como condicionantes

de la localización de los alfares; constituía a la vez un

esquema sobre el que trabajar en la búsqueda de datos.

Posteriormente se plantean

los resultados obtenidos por grupos temáticos: alfares y

tejeras, el alfarero, los materiales, las tipologías y una

especial recreación en el ámbito de Cabezón - Cabuérniga -

Mazcuerras por parecernos un centro importante y modélico.

Se ha aportado todo el

material gráfico que se ha considerado conveniente y posible de

elaborar u obtener, que junto con las fuentes documentales

creemos completan la síntesis que este trabajo pretende.

FACTORES QUE CONDICIONAN

LA LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS

DE PRODUCCIÓN CERÁMICA

Como hipótesis de partida

para comenzar la investigación, se pensó en los factores que

podrían facilitar la ubicación de los centros de producción

cerámica, para lo cual es necesario distinguir, en primer lugar,

los modelos de establecimientos que ha habido en la región:

* Alfares: centros de

producción cerámica de carácter artesanal, destinados a

abastecer de productos corrientes a una población, en general,

de escaso poder adquisitivo, sin más pretensiones que cubrir la

demanda de un mercado no de lujo.

* Tejeras: Habitualmente

hablamos de tejeras como establecimiento fabril, que en este

trabajo no queda contemplado. Pero nos interesa la tejera como el

lugar donde se extraía la arcilla, se moldeaba e in situ

se cocían las tejas. Hay tejeras allí donde había algo de

barro y necesidad para tejar.

* Fábricas de loza: Centros

de producción cerámica de carácter industrial destinados a

realizar piezas de loza fina, normalmente cara.

Los factores que condicionan

la existencia de estos centros de producción son tres,

básicamente:

1- Facilidad para la

obtención de las materias primas: arcilla, esmalte y

combustible.

2- Las vías de comunicación

y la facilidad para la distribución de las manufacturas.

3- Existencia de un mercado

potencial que dé salida a los productos, lo que a su vez implica

la ausencia de productos alternativos que sustituyan las

producciones cerámicas.

1- Facilidad para

la obtención de materias primas. Para una producción

artesanal, tradicional, poco exigente, ha sido apto el barro

común, de manera que, en potencia, la región cuenta con

afloramientos suficientes como para permitir un cierto desarrollo

de la cerámica en al ámbito rural, siempre de escaso consumo.

Si pensamos en la ubicación de un alfar aislado, ésta no

plantea problemas puesto que la arcilla necesaria es escasa y la

localización puede haberse dado en multitud de lugares con

pequeñas vetas arcillosas; no ocurre lo mismo si se trata de

centros alfareros de más entidad, que requieren yacimientos

amplios. En cuanto a las fábricas, aunque no nos ocupan en el

presente trabajo, diremos que necesitan una arcilla más depurada

y plástica, puesto que las piezas son más finas, arcilla de

más calidad que sí es escasa en la región. La distribución de

los yacimientos de arcilla de diversas calidades viene definida de la siguiente

manera 1:

- Franjas cercanas a la costa

en el sector oeste con arcillas wealdenses: afloran

sobre todo en la zona de Cabezón de la Sal, Camargo y Zurita.

Son arcillas rojas.

- Arcillas del Keuper,

que se extienden por numerosos puntos del territorio, si bien los

afloramientos más interesantes se dan en la zona de Sarón y

Orejo. A esta distribución pertenecen la mayoría de las

antiguas explotaciones industriales. Son arcillas de baja

calidad, a veces con componentes sulfurosos que pueden ocasionar

eflorescencia y burbujas.

- Arcillas

aptienses-albienses: destacan los afloramientos al sur del

pantano del Ebro, con importantes explotaciones, Valderredible

(con arcilla tipo fire-clay y free-slaking) y en Meruelo, donde

aún se explotan en una tejera.

Aquí hemos destacado los

grupos geológicos más abundantes o aptos para su explotación;

sin embargo, no debemos de olvidar que los afloramientos

arcillosos pueden darse de forma muy puntual y que en Cantabria

ciertas facies geológicas que han proporcionado arcilla están

muy extendidas.

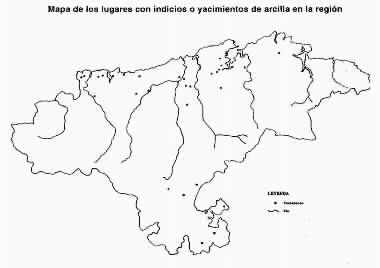

Por esta razón hemos optado

por completar la información referente a los yacimientos con un

mapa que pretende reflejar los afloramientos arcillosos, a veces

destacados por su cantidad de materia prima y otras veces

simplemente significativos porque en ellos se ha realizado una

explotación más o menos sistemática.

El esmalte o baño que

cubre las piezas y las hace impermeables y más limpias es una

materia basada en el cuarzo y el plomo cuando el baño es

transparente y también en el estaño si lo que se pretende es

conseguir un baño blanco, más propio de piezas de lujo. En la

naturaleza el plomo nos lo aportan minerales como la galena

(sulfuro de plomo), y éste es el mineral que los alfareros

utilizaban para fabricar su propio esmalte. En Cantabria, los

yacimientos de plomo son abundantes, distribuyéndose las mayores

concentraciones como se especifica en el apartado gráfico.

Ahora bien, en lo que se

refiere al estaño, lo normal era que se adquiriera en los

estancos de la Corona. Este producto se traía de fuera de la

región, por lo que resultaba caro; a ello se añadía la

dificultad de la importación generada por unas comunicaciones

difíciles, de ahí que su uso se restrinja a la loza fina,

susceptible de venderse más cara entre un sector de población

de cierto poder adquisitivo. De todo esto se deduce que los

lugares aptos para desarrollar industrias o centros de

producción habían de estar cerca de yacimientos de galena y en

el caso de la loza fina encontrarse junto a vías de

comunicación y/o villas de cierta entidad.

Por último, el combustible

cierra la enumeración de las materias primas que son ineludibles

en el campo de la industria cerámica. El utilizado

tradicionalmente ha sido la argoma, escajo o tojo, según quiera

denominarse (Ulex gallii). Su uso se debe a que es una

planta que arde muy rápidamente provocando mucha llama, lo que

permite que los hornos cerámicos alcancen la temperatura

necesaria (no menos de 850 - 900 ºC). Esta combustibilidad

seguramente implicaba quemar cantidades ingentes. La abundancia

de esta especie en la región es generalizada y no debió

presentar problemas de abastecimiento - como nos recuerda

Larruga 2

- sobre todo en terrenos ácidos, no calcáreos, donde crece

preferentemente.

2- La facilidad

para la distribución de las producciones viene definida

por las vías de comunicación. Este factor es condicionante, a

su vez, de otros, como la accesibilidad a un mercado amplio, y en

Cantabria presenta graves problemas de resolución.

La región está constituida

por una orografía compleja que distribuye los caminos en un

esquema reticular, excepto en los extremos este y oeste, a lo que

se añade una altitud media considerable. Así, las vías de

comunicación terrestres se reducen a los fondos de valle, los

puertos de montaña y el pasillo costero terrestre. Más

facilidades tienen las vías marítimas de cabotaje gracias a los

abundantes puertos creados por las rías, donde a lo largo del

tiempo han ido floreciendo pequeñas villas. Desde tiempos

romanos, y prerromanos seguramente, el pasillo costero y el valle

del Besaya han sido los ejes directrices de las comunicaciones en

este área; no en vano, la Via Agrippa atravesaba la

región discurriendo paralela a la costa y una calzada principal

atravesaba de norte a sur por el Besaya para unir Portius

Blendium (Suances) con Iuliobriga. Desde entonces

se perfiló lo que se ha venido a llamar el esquema en T de las

comunicaciones regionales.

Aunque este esquema continuó

siendo importante, otros muchos caminos reales atravesaban los

valles y subían a las cotas meseteñas. Este hecho debió quitar

bastante tráfico a la vía del Bes aya que sólo retomó vida de

forma definitiva a partir de 1753, momento en que laCorona

concluyó las obras para convertirlo en camino carretero, apto

para carros, puesto que antes sólo servía para pasar a pie o

con caballería. Este hecho fue fundamental para el auge

comercial de la región, o mejor, de ciertas zonas como

Torrelavega y los puertos, ya que los productos castellanos

(harinas, vinos) tenían salida al mar por esta vía. Así se

produjo una cierta mejora en la economía de la tierra, sumida en

una autarquía y decadencias endémicas.

Pero los caminos han de

llevar a pueblos y ciudades, lugares de intercambio, espacios

donde una población constituya un mercado potencial para

cualquier manufactura. Por tanto, hemos de considerar fundamental

la existencia de núcleos urbanos - con las comillas necesarias

para este término en la Cantabria de los sigl os XVIII y XIX -

cerca de los centros de producción artesanal o fabril donde dar

salida a las manufacturas, en cuyo caso se precisa contar con

buena infraestructura de comunicaciones.

En el caso de Cantabria, como

es lógico, es el eje costero el que presenta una mayor densidad

de población, en claro contraste con los valles interiores;

también Reinosa es una población importante, situada

estratégicamente en el camino de Castilla a Torrelavega, como en

su tiempo estuviera Iuliobriga. Los puertos de

Santander, Laredo y San Vicente crecen notablemente a la sombra

de este floreciente comercio que se ve potenciado por los

intereses de los ingleses en detrimento del puerto de

Bilbao 3

y, posteriormente, por la liberalización del comercio con las

Indias establecido en 1778.

3- La posibilidad

de sustituir las manufacturas cerámicas por otras producciones

es un factor decisivo en la alfarería cántabra. Esta

sustitución viene dada por varios hechos:

* Uso de útiles de madera

por tradición. Los habitantes de esta región, rica en bosques,

al menos en épocas por desgracia ya pasadas, desarrollaron gran

destreza en la fabricación de útiles de madera que cubrían

necesidades de todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto

provocaría que muchas vasijas se fabricaran de madera en vez de

barro.

* Falta de tradición musulmana. Otros

autores 4 piensan

que la ausencia de herencia musulmana ha supuesto una falta de conocimiento y uso

del oficio cerámico, con lo que no discrepamos en términos

generales.

* Carácter autárquico de la

sociedad cántabra del XVIII - XIX. Pensamos que el desarrollo de

la industria cerámica requiere un entorno de relaciones e

intercambios que en Cantabria se dan escasamente, con una

población sumida en la pobreza, obligada al autoconsumo y

condenada a la emigración temporal anual. La fabricación de

vasijas no tiene sentido en un sistema así, puesto que el

esfuerzo que supone sólo merece la pena para producir

abundantemente y vender esa producción excedente que permita

cubrir la inversión realizada en tiempo y material.

* Las importaciones son

también importantes a la hora de comprender la falta de

desarrollo de una alfarería en toda regla. No hay que olvidar

que nos referimos a una época de auge comercial en unos puertos

que son la salida al mar de los productos excedentarios de Rioja,

Castilla y Navara ayudada por el aumento de demanda que debió

generar el recién liberalizado comercio con América.

Por un lado, en lo que a las

mercaderías importadas del extranjero se refiere, éstas

procedían de países del norte de Europa preferentemente, los

cuales mantenían un contacto frecuente; este extremo nos lo recuerda J.

Manso 5 ...

no hay fábricas de loza fina ni ordinaria: solo los olleros con barro de Teja surten ala

jente comun de los utensilios para sus Cocinas. En lo demas se

Necesita que todo lo compremos al Extranjero... existía,

además, un comercio marítimo de cabotaje procedente de otras

tierras peninsulares. Una simple revisión de los datos que nos ofrece

Madoz 6 en

relación a la entrada de productos en los puertos de Santander y provincia nos resulta

suficientemente elocuente. Precisamente estas importaciones

provocaron la proliferación de fábricas de loza fina que se dio

a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la franja

costera santanderina cercana a la actual capital, que no fueron

más que diversos intentos de paliar la falta de producción

autóctona y la entrada de productos extranjeros. En el caso de

Santander influyó notablemente el interés de los comerciantes

ingleses en trasladarse a esta villa desde Bilbao, interés que

vino generado por el régimen fiscal que ésta disfrutaba,

compartido con Castilla, frente a la existencia de barreras

aduaneras en Vizcaya que, al final, perjudicaron al puerto y comercio

vizcaínos 7.

Por otro, y ésta es más

importante para el mundo rural, está la entrada de piezas de

cerámica castellana, riojana o andaluza. Es el caso, por

ejemplo, de la cerámica de Pereruela donde «...el numero de

piezas que se trabaja es grande; pues ademas de las que se

consumen en la provincia se conducen considerables porciones a Palencia, Burgos, Vitoria y otras

partes.» 8,

producción reconocible por su arcilla micacítica y que bien

pudiera ser el origen de muchas piezas repartidas por toda la

región; también era muy común la llegada de piezas de

Talavera. Estas manufacturas de más allá de la cordillera es

fácil comprender que entraban por los múltiples caminos que la

atravesaban, casi uno por valle, gracias al continuo trasiego de

personas que emigraban en verano y volvían en otoño y también

gracias a los arrieros. Aún hoy, en las encuestas etnográficas

realizadas en valles del interior, los habitantes de avanzada

edad recuerdan cómo venían los cacharreros de Castilla, con su

burro, por los caminos locales. Esto explica también que los

tipos cerámicos presentes en la región no sean especialmente

originales.

Una vez analizados los

factores que pudieran influir en la ubicación de

establecimientos cerámicos, expondremos el resultado de la

búsqueda de estos centros alfareros y su localización en el

territorio de la actual Cantabria.

Como se apuntó

anteriormente, ésta búsqueda se ha llevado a cabo utilizando

varios tipos de fuentes, bibliografía y a través del trabajo de

campo. Los resultados son variables y difíciles de coordinar, lo

que se ha intentado cuando ha sido posible. Y decimos que son

difíciles de coordinar por los siguientes problemas:

- Veracidad de las fuentes

utilizadas: No cabe duda que cualquier fuente antigua se ha de

manejar con una postura crítica. Los recopiladores y los propios

informantes son parciales.

- Falta de homogeneidad de

las fuentes en todo el territorio. Los años y los problemas de

conservación y custodia han provocado la pérdida, deterioro o

destrucción de muchos documentos. Pensemos en la destrucción de

ciertos libros del catastro de Ensenada que se encontraban en el

edificio de Hacienda en el incendio de Santander, por poner un

ejemplo.

- Imposibilidad de acceder a

ciertas fuentes, sobre todo las materiales.

- Imposibilidad de contrastar

los datos.

1 Mapa geológico-minero, Inst. Tecnológico Geominero de España y Diputación Regional de Cantabria, 1990.

2 LARRUGA Y BONETA; Manufacturas de Santander, art. Loza, 1785-1800, B.M&P. Fondos Mdernos, Doc. 280, Ms.86.

3 Vizcaya poseía un régimen fiscal diferente al castellano, vigente en el territorio de Santander, lo que le convertía en tierra más cara para comerciar por culpa de las tasas de aduanas.

4 PEREZ VIDAL, J; «La cerámica popular española, zona norte.» PIEF, vol. VI, Santander, 1974.

5 MANSO, J.; Estado de las fábricas, comercio, industria y agricultura en las Montañas de Santander, siglo XVIII, introducción histórica de MARTINEZ VARA, Cabo Menor, Santander, 1979.

6 MADOZ, Diccionario geográfico y estadístico, art. Santander y Santoña.

7 ANES, G.; El Antiguo Régimen: Los Borbones. Alianza Universidad, Hº de España Alfaguara, 1976.

8 LARRUGA Y BONETA, op. cit.

(...)