| III Premio

Cabuérniga de investigación sobre culturas rurales. 1995 (accesit) |

LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL

DEL ESPACIO EN CAMPÓO

Economía y sociedad en un

valle de

montaña de la Cordillera Cantábrica

Basilio Calderón Calderón

«El corazón de Cantabria, no hay duda, estaba situado junto a las fuentes del Ebro, en nuestro valle de Campóo, aunque su capital fuera Amaya y se sirviesen de todos los puertos marítimos de nuestra provincia de Santander; pues siempre, y más en épocas de turbulencias y de peligros, el corazón, el centro de resistencia, la ciudadela, hablando en términos castrenses, no hay duda que fue Campóo con sus cerrados bosques y las montañas que los rodean» J. Calderón Escalada. Campóo. Institución Cultural de Cantabria. Diputación Provincial de Santander. 1971. |

| ÍNDICE | |||

| INTRODUCCIÓN | 13 | ||

| I.- | ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES ECOLÓGICAS DEL VALLE DE CAMPÓO | 19 | |

| II.- | CARACTERES DE LA TRADICIONAL AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CAMPURRIANA. LA DUALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO AGRARIO. | 33 | |

| II.1.- | La organización colectiva del terrazgo: una respuesta a las insuficiencias estructurales del valle de Campóo. | 36 | |

| II.2.- | El predominio de las tierras de pan llevar y el empleo de técnicas y sistemas de cultivo adaptados al medio, pero inadecuados. | 40 | |

| III.- | EL SORPRENDENTE CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LOS PRADOS EN UNA ECONOMÍA DE BASE GANADERA. | 45 | |

| IV.- | EL APROVECHAMIENTO DEL MONTE: ARTESANADO DE LA MADERA Y CARBONEO COMO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SOMETIDAS A NUMEROSAS RESTRICCIONES. | 49 | |

| V.- | UNA ECONOMÍA AGRARIA BASADA EN LA EXPLOTACIÓN GANADERA EXTENSIVA. | 55 | |

| V.1.- | La complejidad de la composición y significado de la explotación ganadera. | 56 | |

| V.2.- | El predominio de sistemas extensivos para el aprovechamiento de los pastos. | 60 | |

| V.3.- | Las Comunidades de pastos: una fórmula singular de aprovechamiento extensivo de los pastos de montaña en el valle de Campóo. | 62 | |

| VI.- | LA BÚSQUEDA DE UN COMPLEMENTO A LOS BAJOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS. EL DESARROLLO DE LA CARRETERÍA EN EL SIGLO XVIII. | 69 | |

| VII.- | LOS OBSTÁCULOS Y CONDICIONANTES EN LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL DEL ESPACIO. | 79 | |

| VII.1.- | Una población exigua: el recurso a la emigración como constante en la evolución demográfica de Campóo hasta el siglo XIX. | 79 | |

| VII.2.- | Una sociedad campesina de pequeños propietarios: el escaso significado de la gran propiedad tradicional. | 84 | |

| VIII.- | LA PROGRESIVA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS TRADICIONALES: UN PROCESO LENTO Y PLAGADO DE DIFICULTADES. | 89 | |

| VIII.1.- | La construcción del ferrocarril Alar-Santander y la crisis de los sistemas de transporte tradicionales. | 92 | |

| VIII.2.- | De una economía autárquica a una economía de intercambio. La progresiva consolidación de la opción ganadera. | 93 | |

| VIII.3.- | La construcción del embalse del Ebro: la dislocación de las estructuras agrarias tradicionales en Campóo de Yuso. | 97 | |

| IX.- | LA PRIMERA GENERACIÓN DE INDUSTRIAS CAMPURRIANAS. EL CONTRAPUNTO AL DECLIVE DE LOS SISTEMAS DE VIDA TRADICIONALES. | 101 | |

| X.- | LA IRREGULAR EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE CAMPÓO: UN LENTO CRECIMIENTO POLARIZADO EN TORNO A REINOSA. | 105 | |

| CONCLUSIÓN. UNA ECONOMÍA GENERADORA DE ESCASAS RENTAS: LA MISERIA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA. | 115 | ||

| BIBLIOGRAFÍA. | 119 | ||

INTRODUCCIÓN

El valle

de Campóo, entendiendo por tal aquel sector que de

modo específico conserva tal denominación en Cantabria, es una

comarca de montaña de dimensiones reducidas -apenas 409 km2- e

influencias contrastadas desde el punto de vista climático,

atlánticas y mediterráneas, que bien podemos considerar como un

espacio de transición; las primeras se dejan sentir de

forma compleja y contradictoria por efecto de la altitud -todo

él se encuentra situado a más de 850 metros del nivel del mar-,

en tanto que las segundas apenas se reciben de modo atenuado,

aunque ciertamente perceptible. Pese a las evidentes limitaciones

de esta relativa ambigüedad, son precisamente ambos caracteres

los que han impuesto, en una dilatada trayectoria histórica,

formas de aprovechar y aun de ocupar físicamente el espacio

homogéneas, constantes en el tiempo, que, añadidas a la

peculiaridad topográfica, dotan a la comarca de personalidad

propia, considerando la singular combinación de los diversos

componentes que la integran.

El aprovechamiento límite de

su potencial ecológico, tanto por las adversas condiciones

climáticas como por la exigüidad y elevada altitud del terrazgo,

dio lugar a formas específicas de organización

del espacio, cuya originalidad nos permite constreñir la tradicional

denominación de Campóo al espacio del que, por otra parte, es

originaria. Todas ellas contribuyeron a configurar unas formas de

aprovechamiento en las que la subordinación de lo individual a lo

colectivo era la nota dominante; y esta preeminencia del

aprovechamiento en común tenia su propia justificación en un rasgo

propio de gran parte de las sociedades agrarias tradicionales, y más

aún de aquellas asentadas en un espacio de montaña: una agricultura

de subsistencia que en este, como en otros aspectos, se ordenaba,

paradójicamente, en función del aprovechamiento ganadero del

terrazgo.

Este conjunto de atributos eran

propios del que denominamos Valle de Campóo, valle que engloba,

por una parte, los tres extensos términos municipales que

conservarán tal denominación tras el decreto de 30 de Noviembre

de 1833, por el que se fijaron definitivamente los

límites de las actuales provincias de Asturias, Cantabria, Burgos y

Palencia; son estos: Campóo de Suso, Campóo de Enmedio, Campóo de

Yuso, y el municipio de Reinosa, epicentro geográfico, administrativo

y funcional de toda la Comarca. En efecto, hasta el siglo XV, la

Merindad de Campóo estuvo bajo la jurisdicción de Palencia, pero al

perder esta ciudad su voto en Cortes en el mismo siglo, pasó a

depender de la jurisdicción de Toro, dependencia que se confirma en

el siglo XVIII con la creación de las Intendencias y partidos; el

de Reinosa comprenderá, además de la Merindad de Campóo el Real

valle de Valderredible, pertenecientes ambos a la provincia de Toro.

A principios del siglo XIX Palencia recupera nuevamente el partido

de Reinosa, terminando este secular pleito en 1833, año en el que

este último, y obviamente el Valle de Campóo -una parte de la

antigua Merindad del mismo nombre-, pasarán a depender de la que

entonces se denominó provincia de Santander

1.

Pero, los rasgos propios

de la Comarca no se circunscriben sólo a

sus caracteres físicos y ecológicos, o a su peculiar trayectoria

administrativa; aparecen también en la secular forma de organizar el

espacio, en su paisaje agrario, en su poblamiento y tipo de hábitat

rural, y en los usos y costumbres sociales fuertemente enraizadas en

el senti- miento de pertenencia a la tierra, a la tierruca en

definitiva; aquella porción de espacio, real o imaginario, vivido,

y por ende arraigado, en lo más profundo de la conciencia de este

pueblo. Es sin duda una impronta de aquellas sociedades que, como

la campurriana, tuvieron que llevar a cabo un aprovechamiento del

potencial ecológico en condiciones límite, conducentes por

lo común a inevitables crisis de subsistencia y hambrunas, que

obligarán a emigrar a una parte de la población; una población que

conservará la tierra idealizada. Un espacio imaginario, en fin, en

los límites de su memoria.

Es precisamente en la

búsqueda de alternativas a los frecuentes

episodios críticos, así como de un necesario complemento a la

tradicional dieta de subsistencia, en la que la

población comarcal desplegó todo el ingenio que el potencial

ecológico permitía, desarrollando un tipo de actividad marginal

a la explotación agraria, pero esencial en la economía rural,

ya que de ella obtenían los escasos ingresos en metálico de que

podían disponer. La cría de ganado de labor, el artesanado de

la madera, el carboneo de los montes, el arriendo estacional de

pastos a los rebaños de merinas castellanos y extremeños, y el

transporte y venta de productos agrarios de forma estacional,

completan el grueso de la actividad económica tradicional en

la comarca campurriana.

Este sistema permanece

inmutable hasta que en el siglo XIX

se generalice, y en cierta medida se profesionalice, la actividad

del transporte estacional merced al intenso tráfico de harinas

con destino al puerto de Santander; un tráfico reactivado por

la construcción del Camino Real de Reinosa, y que dotará a la

Comarca de una cierta pero pasajera prosperidad. La inauguración de

la línea de ferrocarril entre Alar y Santander hará desaparecer

casi por completo la actividad carretera, al menos la de carácter

más profesional ya que la otra, es decir, la que realizaba el

campesino tradicional algunos meses al año como complemento a

sus rentas, no desaparecerá hasta bien entrado el siglo XX.

Tras este acontecimiento,

trascendental para la economía estatal,

pero profundamente negativo para los modestos intereses económicos

comarcales, Campóo retorna al sistema de vida tradicional -del

que nunca llegó a alejarse demasiado- y en el se mantuvo hasta

prácticamente los primeros años de la década de los sesenta del

siglo XX. De aquí en adelante, el sistema de vida, la organización

y aprovechamiento del espacio agrario y en suma el paisaje rural

sufrirá una completa mutación; decaerán ciertas prácticas colectivas,

se reducirá el terrazgo cultivado, se extenderán los prados y

praderas artificiales, se ampliará la superficie de prados cercados

y se generalizará un tipo de explotación ganadera, orientada a la

producción de leche, completamente opuesta a la tradicional; se

abandonará el rebaño que podemos denominar de subsistencia,

en el que coexistían diversas especies en la misma explotación

agraria, para iniciar una decidida orientación hacia la producción

lechera. Una orientación que habrá de experimentar todavía otro

cambio en los últimos años del siglo, motivado por las exigencias

y limitaciones productivas derivadas del inadecuado proceso de

integración en lo que en su momento fue la Comunidad Económica

Europea. Pero ésta es, ciertamente, otra historia; una historia

todavía inconclusa en los albores del siglo XXI, complicada por

la crisis industrial y el acusado envejecimiento de la población,

que ha convertido el devenir histórico comarcal en una suerte de

viaje a ninguna parte. Un viaje para el que la Comarca,

potencial humano al margen, estaba ciertamente muy poco dotada.

| 1 |

J. Burgueño Rivero.- «La génesis de la división territorial contemporánea en la España Atlántica (Galicia, Asturias, Cantabria y El Bierzo) ERIA, Revista de Geografía. no 36, 1995. pp 5-34 |

| I.- |

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES ECOLÓGICAS DEL VALLE DE CAMPÓO. |

Si

algún rasgo define e identifica a la comarca de Campóo,

atendiendo a sus caracteres ecológicos, este es sin duda

el atributo montañés; la pertenencia a un espacio de

montaña se refleja en la regularidad con la que se dejan

sentir ciertos caracteres del mismo, y en particular una

reducida disponibilidad de terrazgo que, como servidumbre

de la altitud, queda limitado al fondo de los valles así

como al arranque de las laderas, y unos caracteres

climáticos específicos, que dejan entrever no sólo el

influjo de la altitud, sino también de la peculiar

configuración morfológica y localización dentro de

la Cordillera Cantábrica.

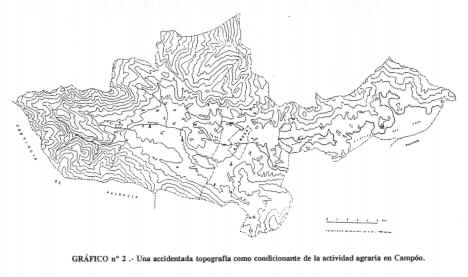

Desde el punto de vista

morfológico, la comarca de Campóo está constituida

por dos conjuntos bien diferenciados; el que constituye

el sector más occidental de la misma, el valle de Campóo

de Suso, abrazado por la suerte de anfiteatro montañoso

que forman las Montañas de Reinosa, con altitudes

superiores a los 2.000 metros y profundas diferencias

respecto al fondo del valle, dado que éste se encuentra

a tan sólo 950 metros. Enlaza este sector por el Este

con un segundo sector, formado por los Campos de Reinosa

-municipio de Campóo de Enmedio- y la depresión de la

Virga que en su totalidad corresponde al municipio de

Campóo de Yuso -ver gráfico no 2-.

Esta segunda unidad, de reducidas dimensiones -menos de

200 km2 dentro de la comarca- se encuentra

todavía a una altitud superior a los 850 metros, y

aparece delimitada por el Norte por otra alineación

que, en cierto modo, sirve de solución de continuidad

entre los Montes de Reinosa y Los montes del Pas; esta

alineación introduce desniveles de más de 450 metros

respecto a los sectores más deprimidos del Campóo de

Yuso, hoy en buena parte cubiertos por las aguas del

Pantano del Ebro.2

Y es en este

contraste entre los sectores elevados

y los espacios abiertos del fondo de los valles donde

se encuentra la originalidad del relieve montañés, ya

que si los primeros se caracterizan por una difícil

accesibilidad, los segundos presentan una notable

simplicidad morfológica, predominando en ellos la

llanura, salpicada tan sólo por suaves ondulaciones

que introducen cierta variedad en un conjunto, en el

que la planitud es la nota dominante; y esta, que sin

duda responde a la propia configuración estructural, se

verá reforzada por la intervención de los agentes

erosivos sobre unas estructuras esencialmente plegadas

pero también fuertemente tectonizadas, hecho este que

facilitará su acción.

Como

consecuencia de ella se modificó someramente la

morfología de los valles, introduciendo no pocos

contrastes entre los sectores Noroccidentales, donde

las formas de relieve son abruptas, y los Orientales,

ya que en ellos se abre la llanura siendo las formas

poco destacadas; en el primero de los sectores

apuntados se ha encajado una red hidrográfica compuesta

por numerosos pequeños cursos tributarios de los dos

principales como son el Ebro y el Híjar; el primero

discurre por un fondo plano hasta lo que hoy constituye

su embalse regulador, en tanto que el segundo ha tenido

una mayor capacidad erosiva dado que en un corto espacio

-menos de 20 km- desciende más de 750 metros. La

entidad de la incisión por él realizada fue debida

sin duda al elevado volumen de su caudal, pero también

al basculamiento que, en las últimas fases del

plegamiento Alpino afectó a todo el conjunto,

inclinándolo de Oeste a Este y de Suroeste a Noreste;

un movimiento que modificó el nivel de base

local y desencadenó una muy intensa acción erosiva de

carácter remontante, capturando para si lo que en otro

momento fue la alta cuenca del arroyo Guares. En estas

condiciones y dada la elevada capacidad erosiva de los

cursos de agua citados, se forman unos suelos jóvenes,

con escaso desarrollo en sus horizontes, neutros o

débilmente ácidos, pero que, por su estructura y

textura, fueron los elegidos para el cultivo de las

tierras de pan llevar, hoy convertidas en

praderas permanentes o destinadas al cultivo de

forrajeras. En contraste con éstos, y no solo por

el aprovechamiento que de ellos se realiza, sino

también porque se localizan en los sectores más

elevados, se encuentran otros suelos, típicamente

forestales como Terra Fusca, y Tierra

Parda Húmeda, suelos tan pobres en elementos

nutrientes que, cuando se encuentran ocupados por

prados de guadaña, caso este muy frecuente,

sólo permiten un corte

anual3.

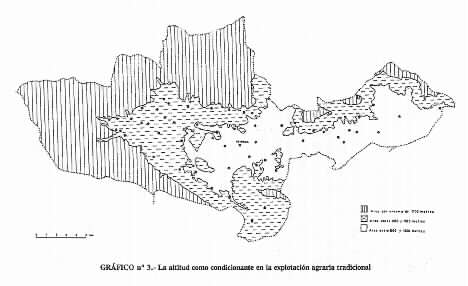

Estos mismos caracteres

edáficos se repiten en Campóo de Enmedio y en Campo

de Yuso, sectores estos que se caracterizan por la

acusada planitud y elevada altitud media -más de 850

metros-; su superficie es plana o suavemente alomada,

y en ella el encajamiento de la red hidrográfica es

menos pronunciado, pese a la entidad que presentan

las formaciones blandas y pese a estar todo el

conjunto sumamente fracturado -ver gráfico no

3-. Tan sólo los arroyos de Proncio y Virga discurrían

someramente encajados, antes de desaparecer bajo las

aguas del llamado Pantano del Ebro.

Pero, si singular es

la morfología comarcal, a tal punto que habría sido

un condicionante de primer orden en la actividad

agraria tradicional, no menos singulares son las

condiciones climáticas; unas condiciones ciertamente

inadecuadas para sostener la tradicional economía de

subsistencia, que desencadenaban periódicas crisis de

subsistencia y alimentaban un constante y regular

proceso de emigración en la comarca.

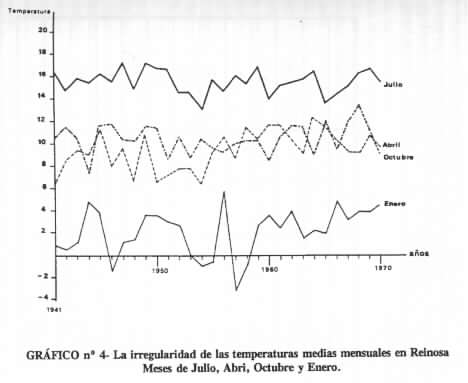

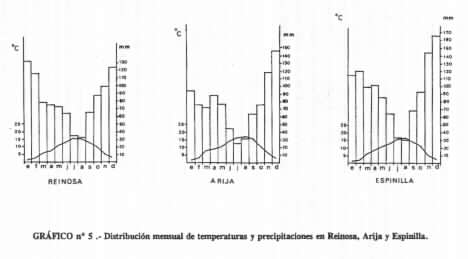

En una primera aproximación, cabe destacar como rasgo singular del clima campurriano, el acusado déficit térmico anual; la media del mes más frío no supera en ninguno de los observatorios los 2,5o, mientras que el mes más caluroso apenas alcanza los 16o; asimismo, entre tres y cinco meses presentan temperaturas por debajo de los 6o, en tanto que tan sólo cinco meses en Reinosa y seis en Arija, municipio que no pertenece a la Comarca aunque es limítrofe con ella, superan los 10 grados de media. Los largos y fríos inviernos, unidos a unos cortos y frescos períodos estivales y a la irregularidad interanual de las temperaturas -ver gráfico no 4- constituyen otros tantos atributos del clima comarcal; pero no son los únicos. A ambos atributos habría que añadir que los rigores invernales se prolongan durante buena parte de la Primavera y Otoño, ya que en ellas la temperatura media de las mínimas es positiva, pero raramente sobrepasa los 6o; incluso en estos meses, las temperaturas mínimas absolutas son por lo general negativas y las heladas extemporáneas muy frecuentes, adelantándose en el Otoño y prolongandose durante la Primavera al menos hasta el mes de Mayo.

| Meses | Reinosa | Espinilla |

| Enero | 2,2 | 2,2 |

| Febrero | 3 | 2,8 |

| Marzo | 6 | 5,6 |

| Abril | 7,8 | 7 |

| Mayo | 10,3 | 10,4 |

| Junio | 13,8 | 13,4 |

| Julio | 15,7 | 15,8 |

| Agosto | 15,9 | 15,7 |

| Septiembre | 14,1 | 13,9 |

| Octubre | 10 | 10,3 |

| Noviembre | 6 | 5,5 |

| Diciembre | 3,1 | 3 |

Cuadro no 1.- Temperaturas medias en Reinosa y Espinilla (Campóo de Suso).

Su

origen hay que buscarlo en la presencia de situaciones

atmosféricas de estabilidad, anticiclónicas, durante las

que la irradiación nocturna es muy fuerte, viéndose además

acentuada por la altitud y el carácter cerrado de buena

parte del valle; una muestra de la presencia de estas

situaciones y su frecuencia en la Comarca es, sin duda,

el elevado número de días en los que la escarcha hace

aparición en el suelo: entre 5 y 15 días en la Primavera

y Otoño.

Al frío

como atributo dominante en la comarca habría que añadir,

por una parte, unas precipitaciones relativamente elevadas

(próximas a los 1.000 mm. de media anual) que enmascaran,

no obstante notables desequilibrios intermensuales, y por

otra un elevado número de días de lluvia y nieve en los

meses invernales y otoñales, ya que más de la mitad de

los días de cada mes en las estaciones señaladas son días

en los que hace su aparición, invariablemente, la lluvia

o la nieve. Durante el resto del año, y particularmente

en el verano las precipitaciones descienden de modo

apreciable hasta alcanzar los 30 mm., un umbral de aridez

que, al menos en la comarca, debería ser matizado dada

la enorme irregularidad de las precipitaciones estivales

y la importancia de las precipitaciones inapreciables en

forma de llovizna y las nieblas muy húmedas que se

asientan en el fondo de los valles durante una parte

del día y que mantienen condiciones ambientales y

edáficas capaces de retrasar o reducir el agostamiento

de los prados; en Reinosa los días de rocío son superiores

a 15 durante la primavera y verano e incluso superiores a

20 en los meses de Agosto y Septiembre.

En gran

parte la causa de estas formas de condensación menores

e incluso de las precipitaciones líquidas es geográfica;

la elevada altitud a la que se encuentra la Comarca y su

localización en la vertiente meridional de la CordilIera

Cantábrica permite explicar, en gran medida, los tipos de

tiempo característicos en ella a lo largo del año. Los

enérgicos relieves de la Cordillera actúan de pantalla

condensadora para las masas de aire cargadas de humedad

arrastradas hacia el interior por flujos de componente

Oeste a Norte, dando lugar a que las mayores precipitaciones

se registren en la vertiente septentrional; en cambio,

cuando el frente cálido procede del Sudoeste, las

precipitaciones tienen lugar en la vertiente meridional,

afectando al valle de Campóo en su totalidad y originando

las mayores precipitaciones en especial durante la primavera

y el otoño.

Durante el

verano en cambio las mayores precipitaciones o al menos

buena parte de ellas tiene un origen tormentoso; los días

en los que dominan flujos del Este y del Sudeste, el suelo

se calienta con rapidez, originándose un fuerte gradiente

térmico, favorecido por la peculiar configuración

morfológica de la comarca que da lugar no sólo a que las

precipitaciones sean más o menos frecuentes, sino también

a un incremento apreciable de su intensidad. A esta

precipitación de origen tormentoso hay que añadir la que

tiene lugar, también durante el Verano, con tipos de

tiempo anticiclónicos y que, con menor intensidad, pero

con mayor regularidad aportan un volumen, cuando menos

apreciable, a la precipitación estival. Son las denominadas

«situaciones cantábricas» cuya génesis, esencialmente

geográfica ya ha sido

apuntada.4

| Estación | Reinosa | Espinilla | REINOSA. Días de | ||

| Meses | mm. | mm. | Lluvia | Nieve | Granizo |

| Enero | 134 | 117 | 9 | 8 | 0,2 |

| Febrero | 115 | 120 | 9 | 8 | 4 |

| Marzo | 78 | 98 | 12 | 4 | 0,8 |

| Abril | 76 | 103 | 12 | 3 | 1 |

| Mayo | 73 | 85 | 15 | 0,8 | 1 |

| Junio | 63 | 61 | 12 | 0,1 | 0,6 |

| Julio | 35 | 31 | 8 | 0 | 0,5 |

| Agosto | 32 | 29 | 9 | 0 | 0,3 |

| Septiembre | 65 | 67 | 12 | 0 | 0,2 |

| Octubre | 88 | 90 | 13 | 0,9 | 0,4 |

| Noviembre | 99 | 145 | 14 | 2,4 | 0,2 |

| Diciembre | 124 | 163 | 12 | 6,6 | 0,1 |

| TOTAL | 981 | 1.109 | 136 | 35 | 5,8 |

Cuadro no 2.- Precipitaciones medias en mms. en Reinosa y Espinilla y media mensual de días de lluvia, nieve y granizo en Reinosa.

Un último elemento determinante en la climatología comarcal es sin duda la presencia de la nieve; una presencia regular a lo largo del año, de temprana aparición -Octubre- y prolongada presencia -Mayo-. Obviamente, el fenómeno se concentra de forma muy acusada durante los meses centrales del Invierno -ver cuadro no 3-, no solo porque en ellos el número de días de nieve es mayor -entre 6 y 9- sino por la frecuencia con que aparece -más del 90 por 100 de los meses invernales-.

| Meses | Años con nieve | Frecuencia | Media de días de nieve |

| Enero | 29 | 96,6 | 8,6 |

| Febrero | 27 | 90 | 8,5 |

| Marzo | 24 | 80 | 3,9 |

| Abril | 15 | 50 | 3,3 |

| Mayo | 13 | 43,3 | 0,8 |

| Octubre | 7 | 23,3 | 0,9 |

| Noviembre | 21 | 70 | 2,4 |

| Diciembre | 28 | 93,3 | 6,6 |

Cuadro no 3.- La frecuencia de la nieve en Campóo. Estación de Reinosa. Número de años en los que se registra nieve, frecuencia con la que aparece en las tres décadas de referencia y media de días en los que nieva en cada mes.

La

importancia de las precipitaciones de nieve, unida a la

elevada pluviosidad, irregularmente repartida a lo largo

del año, el corto período de aridez estival -ver gráfico

no 5- y la larga duración y rigor de

los inviernos, unidas a la altitud y a la localización

de la Comarca dentro de la Cordillera Cantábrica

constituyen los ejes sobre los que se vertebran los

rasgos esenciales del paisaje vegetal; un paisaje que,

no por estar profundamente transformado, ha perdido los

caracteres esenciales de su atributo montañés.

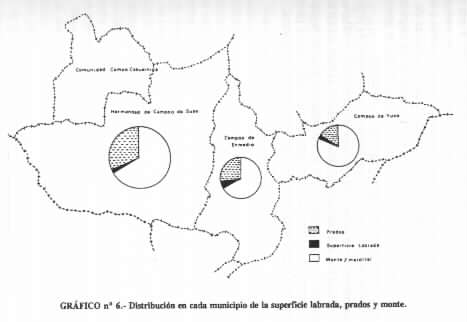

La superficie ocupada

por formaciones vegetales en la comarca es superior al 50

por 100 del total, alcanzando las 20.246 has., si bien es

cierto que la mayor parte de ella no corresponde como en

el pasado a formaciones arbóreas, sino a arbustivas y

herbáceas, constituyendo el componente básico de un paisaje

que, en altitudes bajas, en el fondo de los valles o en el

arranque de las laderas, aparece salpicado de algunos

rodales de monte muy degradados a causa de la continua

explotación que de ellos se ha hecho en el pasado. Quizá

por ello la superficie arbolada apenas representa el 19

por 100 de la superficie forestal total de la comarca

-3.833 has.-, con la particularidad de que la mayor parte

de ella se localiza en los sectores más elevados, en una

suerte de enclaves refugio que les ha permitido eludir

la intensa y tradicional acción humana orientada a su

transformación en prados.

| A | B | 1 | D | 2 | F | 3 | |

| Yuso | 4.458 | 460 | 10,3 | 180 | 39,1 | 280 | 60,9 |

| Enmedio | 2.034 | 840 | 41,2 | 700 | 83,4 | 140 | 16,6 |

| Suso | 12.992 | 2.583 | 19,8 | 710 | 27,4 | 1.873 | 72,6 |

| Total | 20.246 | 3.833 | 19,1 | 1.590 | 40,9 | 2.293 | 59,1 |

Cuadro no 4.- La superficie forestal en Campóo en 1980. A: Superficie forestal total (Has.). B: Superficie arbolada (Has.). 1: Porcentaje de superficie arbolada. D: Hectáreas de roble. 2: Porcentaje de roble sobre superficie arbolada. F: Hectáreas de haya. 3: Porcentaje de haya sobre la superficie arbolada.

Los testimonios de la regular destrucción de los densos montes de la comarca hasta convertirse en monte bajo, o matorral de brezos y árgomas con algún pasto y algunos árboles aislados son relativamente frecuentes y numerosos5. Aparecen recogidos desde fecha muy temprana en las Ordenanzas de los diferentes concejos, acompañadas en ocasiones de estrictas disposiciones orientadas a su fomento, tales como la obligación de plantar anualmente por parte de los vecinos determinadas especies o respetar los sectores acotados6.

A mediados

del siglo XVIII la superficie arbolada,

se encontraba ya en franco retroceso, particularmente

en los montes de roble, por ser ésta una especie muy

cotizada tanto para la elaboración de carbón con destino

a las ferrerías montañesas, actividad esta que dio al

traste con gran parte de los robles bravos y hayas

de los bosques reinosanos, como para la construcción

naval; no en vano parte de los montes de roble estaban

bajo la jurisdicción de la Intendencia de Marina de

Guarnizo7.

Una estimación prudencial hecha en 1779 elevaba a más de

40.000 los carros de leña que anualmente se hacían con

destino a las ferrerías, sin que se hubiese plantado

ni uno sólo para su reemplazo ni menos para el de tantos

miles que se han sacado para la construcción

Real8.

A lo largo

de la comarca aparecen mezclados el Q.

Sessiliflora y el Q. Pyrenaica -Rebollo-,

predominando la primera variedad hacia el Norte y la

segunda hacia el Sur; en todos los casos tienen la

consideración de montes inmaderables, lo que ha permitido

una relativa regeneración debida a la menor importancia

de la madera en la economía familiar y debido sobre todo

a su definitiva catalogación como montes de utilidad

pública en 1927 -ver gráfico no 6-.

Pero si el

roble ocupa en la actualidad una superficie mucho menor

de la que ocupaba en el siglo XVIII, lo mismo cabe decir

del haya -fagus sylvática-, especie que, pese a

todo y quizá por ocupar el piso montano presenta una mayor

extensión: el 59,1 por 100 de la superficie comarcal como

se puede apreciar en el cuadro no 4. Ocupa

espacios umbrosos en claro contraste con la solana, reducida

a una etapa subserial en la que las árgomas -ulex

europeus-, distintas variedades de brezo y los

pastizales han reemplazado al roble, especie a la que

invariablemente suceden en presencia de etapas regresivas de

éste. También el haya se ha visto sometida a una sistemática

degradación por ser su madera muy apreciada en la elaboración

de los aperos de labranza y otros útiles del ajuar doméstico

o artesanal.

A pesar

del retroceso secular de éstas y otras especies arbóreas, su

importancia en la economía campesina tradicional no debe en

absoluto desdeñarse. Y ello porque, limitada su roturación,

en los límites que aseguraban su conservación y regeneración,

y unido su racional aprovechamiento al obtenido del resto

del terrazgo, habría permitido sostener la siempre frágil

economía de subsistencia tradicional.

| 2 |

Omitimos deliberadamente, dado el carácter de la publicación, el análisis geomorfológico del complejo Valle de Campóo y en especial el correspondiente a los dos elementos básicos del mismo: el gran sinclinal de Abiada, fracturado en su charnela por una falla de dirección Noreste-Suroeste y la intensa tectónica de fractura del sector Oriental del valle. |

|

| 3 |

A. Guerra Delgado.- Mapa de suelos de España. E. 1/1.000.000 descripción de las asociaciones y tipos principales de suelos. Madrid, C.S.I.C., 1968. |

|

| 4 |

J. Ortega Valcárcel.- La transformación de un espacio rural. Las montañas de Burgos. Universidad de Valladolid. Departamento de Geografía.1974. |

|

| 5 |

Descripción de los montes Pastiza y Picales. Lugar de Argüeso. Relación comprensiva de los bienes comunales existentes en este término municipal, con expresión de su clase, nombre, cabida, producción, linderos y pueblo al que pertenecen, que se forma en cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Gobernador Civil de la Provincia en circular no 112 inserta en el Boletín Oficial no 70 del Viernes 12 de Junio de 1931. Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la Hermandad de Campóo de Suso. |

|

| 6 |

«Que entre dos vecinos planten cada año un «cajigo» y le cierren ocho pies de alto» Ordenanzas del Concejo de la Loma y Entrambasaguas. Año 1716. En el mismo sentido abundan las ordenanzas de la Hermandad de Campóo de Suso al señalar que «Otrosi ordenaron que ninguno corte ningún pie de aya (sic), roble ni aceba ni espina, ningún árbol en ningún sel de vacas ebceto para hacer cabaña» Citadas en: J. Calderón Escalada.- Campóo. Panorama histórico y etnográfico de un valle. Institución Cultural de Cantabria. Santander 1971. |

|

| 7 |

G. Bowles.- Introducción a la Historia Natural y a la Geografía de España. Madrid 1972. Citado en F. Barreda.- Prosperidad de Santander y desarrollo industrial desde el siglo XVIII. Aportación al Estudio de la Historia económica de la Montaña. Santander 1957, pp. 537. |

|

| 8 |

Josef Jordán y Fargo.- Geografía Moderna. Madrid 1779. Citado en la revista Fontibre no 33, Mayo de 1959, pp. 2. |

(...)