| IV

Premio Cabuérniga de investigación sobre culturas rurales. |

LA ESCUELA RURAL

EN

CANTABRIA

APROXIMACIÓN A SU ORIGEN Y

EVOLUCIÓN

DESDE LA INVESTIGACIÓN DEL

REAL VALLE DE ALFOZ DE LLOREDO

Y VALLE DE VALDÁLIGA EN

EL ANTIGUO RÉGIMEN (S. XVI - XIX)

Jesús Adonis Díaz y Pérez de la Lastra

ÍNDICE

| Págs. | |

| Prólogo | 13 |

| Introducción | 17 |

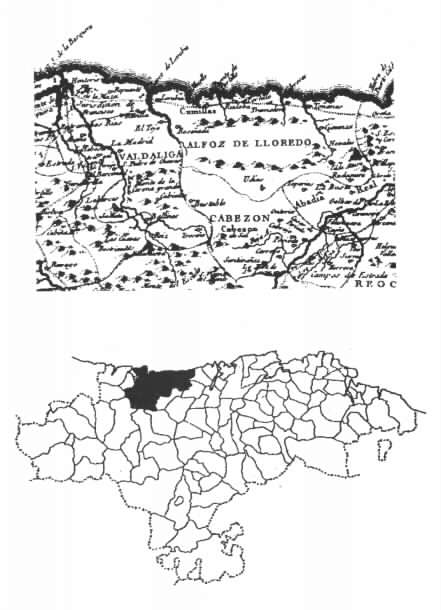

| Mapa de localización geográfica | 25 |

| Cuadro de población | 26 |

| Las fuentes de financiación de la Escuela | 27 |

| ¿Quienes fueron los fundadores de estas escuelas de primeras letras? | 49 |

| Retribución del maestro rural: su naturaleza | 79 |

| Consideración social del maestro. Estatus | 85 |

| Condiciones necesarias para ser maestro de primeras letras | 93 |

| Criterios de selección del maestro | 97 |

| Privilegios de los maestros de primeras letras | 101 |

| Evolución de las condiciones de contratación en un lustro: el caso de Ruiloba | 109 |

| Maestra y escuelas de niñas | 115 |

| Papel de la Iglesia en la enseñanza de las primeras letras | 123 |

| La escuela como edificio | 135 |

| Textos, manuales, lecturas | 139 |

| Cátedra de Gramática Latina | 147 |

| Sobre la Escuela Normal, el Método, ... y Pestalozzi en Cantabria | 157 |

| ADDENDA | 167 |

| Bibliografía | 205 |

Todas las revoluciones son revoluciones de mentalidad, y todo resultado histórico se comprende mejor cuando se contrasta con una situación anterior sustancialmente distinta. En los estudios de historia contemporánea suele hacerse mucho hincapié -y no sin justicia- en las mutaciones de orden económico, político y jurídico, es decir, en esa dialéctica sutil de Revolución Industrial y Revolución Liberal. Y quizá a veces no nos percatamos tanto de que el cambio de civilización ha consistido, por encima de todo en una revolución cultural sin parangón en otras épocas, por su intensidad y por su extensión; una revolución que tiene hoy su natal continuidad en lo que denominamos Sociedad del Conocimiento o Sociedad de la Información. En este sentido la historia de las ideas (saberes, valores vitales) y de la transmisión de esas ideas por medio de la educación y de otras fórmulas sociales comunicativas se nos aparece como una clave para comprender mejor la evolución europea, y desde luego la evolución de Cantabria.

El trabajo de Díaz y Pérez de la Lastra es una contribución original para el entendimiento de esta revolución cultural, en sus fases tempranas, dentro de nuestra comunidad autónoma.

El interés de esta investigación es aún mayor si consideramos que, para la sociedad de Cantabria, la educación ha tenido siempre un valor prioritario porque los cántabros han sido plenamente conscientes de lo que estaba en juego en este aspecto. Asimismo hoy, en las postrimerías del siglo XX, la mejora de la enseñanza sigue siendo una de las grandes apuestas de la región y de sus Instituciones de autogobierno, pues en la actualidad vivimos también fenómenos revolucionarios en las mudanzas del sistema económico, de la ciencia y la técnica, y de las formas sociales de convivencia. Esto nos exige estar a la altura de nuestro tiempo, y para ello resultará muy útil detenernos a observar el pasado y reflexionar sobre el modo en que se producen los cambios culturales.

Por último, creo que las comarcas de Valdáliga y de Alfoz de Lloredo están de enhorabuena por este libro que ilumina poderosamente algunos detalles poco conocidos de su historia colectiva.

José Joaquín Martínez Sieso.

En el momento actual de este final de siglo donde parece que en el mundo educativo tenemos todos la tendencia de mirar hacia el futuro, de aprender para el futuro, condicionados quizá ante el próximo comienzo de un nuevo siglo, me resulta enormemente atractivo presentar una obra como esta que dentro del ámbito de la escuela rural en Cantabria, presenta un completo estudio de nuestra cultura, de nuestro sistema educativo, de nuestras creencias y peculiaridades locales centradas en el Real Valle de Alfoz de Lloredo y Valle de Valdáliga en parte de los siglos XVIII y XIX. La perspectiva de que lo local es necesariamente múltiple y de que los pueblos no deben perder la ocasión de conocer y aprender de su propia historia es lo que nos ha motivado a apoyar la publicación de un trabajo que con ilusión, rigor y buen hacer nos presenta el autor de esta obra.

Según la definición clásica de educación, sus objetivos son inpartir conocimientos y transmitir valores. Esto significaría aprender, adquirir conocimientos y habilidades y construir valores y actitudes. De todo ello hay mucho en esta obra y por tanto hay mucho para aprender en la misma. Aparentemente, poco tiene que ver esta escuela que nos describe la obra con el momento actual de la educación, con la generalización de las nuevas tecnologías, con los avances de las ciencias de la educación o con el poder de la comunicación en el contexto educativo, o quizá con algunas transformaciones que pueden esperarse en el siglo XXI en materia de educación y en el proceso de aprendizaje, no obstante, esta escuela del futuro está cimentada sobre esa perspectiva histórica de enorme importancia y que en nuestra región ha tenido y sigue teniendo en la escuela rural.

Esta obra de sugerente estructura y contenido nos hace repensar una serie de historias aprendidas que con calma ha ido posando y presentando de manera atractiva el autor del trabajo para salvarlas del olvido, por tanto es obligado agradecer esta aportación y este esfuerzo para enriquecer la historia de la educación de nuestra Comunidad Autónoma.

Quiero agradecer por tanto, coma Consejera de Educación y Juventud, no sólo el trabajo realizado por el autor, sino también la oportunidad que nos da el Comité Organizador del Festival de Cabuérniga de contribuir a la publicación y difusión de este trabajo que recupera una parte importante de la historia de la educación de nuestra Comunidad Autónoma y la saca a la luz con rigor y meticulosidad para con su sugerente estilo y presentación, atraer y ser útil a todos los interesados. Estoy segura de que va a ser un documento de estudio y de reflexión, no sólo para los historiadores de la educación, sino también para todos los docentes y todos aquellos que quieran conocer la educación de un determinado momento histórico, así como la realidad educativa de nuestro pueblo.

| Sofía Juaristi Zalduendo Consejera de Educación y Juventud |

PRÓLOGO 1.

Tenemos en nuestras manos un libro que trata sobre uno de los temas menos estudiados y quizá más trascendentales para conocer a fondo la historia de nuestras gentes, su idiosincrasia, evolución y, especialmente, su preparación como bagaje a la hora de enfrentarse con los innumerables problemas económicos y políticos del futuro: la educación y primeras letras en el mundo rural, humilde semilla que llegará a convertirse en árbol frondoso con frutos de cultura, industria y comercio.

Jesús Adonis recoge y publica una investigación exhaustiva sobre las fundaciones escolares y su financiación correspondiente, ciñéndose a una zona determinada, costera y central de las Asturias de Santillana: las escuelas de Alfoz de Lloredo y Valdáliga, que, en realidad, pueden ser representativas de toda Cantabria.

Largas horas de archivos ha tenido que invertir en la búsqueda de datos, que luego analiza y profundiza estudiando la pedagogía y las circunstancias que rodean dichas fundaciones y obras pías, exonerando a los maestros de la culpabilidad que se les achaca, derivada de la incultura propia del Antiguo Régimen, épocas en que los sistemas de enseñanza eran bien distintos de los actuales y en las que la ignorancia y el analfabetismo eran cosa corriente. Aún queda de entonces aquel viejo dicho: "Las letras, con sangre entran" ...

Estudia estas circunstancias Jesús, y llega a la consecuencia de que no era Cantabria precisamente una de las provincias más incultas, ya que la abundancia de gentes que partían hacia las Indias, y que regresaban -o no- a su tierra con capitales, especialmente desde finales del siglo XVII, conocían la falta de instrucción de sus coetáneos y financiaban la fundación de escuelas de primeras letras y gramática, juntamente con pósitos de granos, dotes para casar doncellas, etc., porque sabían por experiencia propia las estrecheces económicas, culturales y sociales de aquellos niños a los que la vida obligaría más tarde a salir de la tierra pobre, en la que apenas se daba un trigo ruin hasta la llegada del maíz, a "buscarse la vida", generalmente al otro lado del charco, como a ellos mismos les había pasado en su infancia.

Comienza por la escuela de Novales, y va siguiendo por todas y cada una de las escuelas de los dos valles, dando cuenta de los datos biográficos del prócer correspondiente y estudiando las condiciones para ser maestro, las contrataciones, textos, métodos, sueldos, etc., comparando estos últimos con los de otros oficios, analizando el papel de la Iglesia en la enseñanza de las primeras letras, etc., añadiendo un apéndice documental muy interesante.

Es, francamente, un buen libro, como ya hemos dicho, muy documentado y en el que se toman en cuenta las circunstancias del momento, tanto sociales como políticas, en un análisis objetivo, basado especialmente en los Protocolos Notariales, visitas apostólicas, etc., entre otros muchos instrumentos de distintos archivos.

6nbsp; Dejamos aquí este pequeño proemio para dar paso a este fundamental trabajo de nuestro amigo y compañero.

María del Carmen González Echegaray

1 Es la autora de este prólogo, pieza fundamental de la historiografía de Cantabria. Ha publicado innumerables investigaciones en los últimos treinta años, siendo reconocida y premiada allende nuestras fronteras. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, y de número del Instituto de Genealogía y Heráldica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como miembro de distintas academias hispanoamericanas.

INTRODUCCIÓN.

En términos generales, el concepto de Antiguo Régimen define un período histórico con unas características especiales en lo que se refiere a la Sociedad y el Estado, con un orden jurídico y económico, y una mentalidad. Pervive cronológicamente hasta las transformaciones económicas y liberales del período contemporáneo, aunque dependerá del marco histórico-geográfico analizado, para ver una mayor o menor pervivencia de esas manifestaciones que le son propias.

Desde el punto de vista económico, predomina un sector económico primario, ya sea agrícola, ganadero o pesquero, como fundamental, lo que determina una sociedad de base campesina, por definición rural, y un modo de vida que sólo pretende la propia subsistencia. Siempre determinados por los campesinos, aparecen en número muy limitado pequeños grupos de artesanos, de comerciantes y tenderos, sobre todo en las agrupaciones urbanas, aunque éstas, en un marco ruralizado. Sólo en las grandes plazas de tráfico internacional o ultramarino, y en la Corte, se hacen ostensibles los hombres de finanzas y grandes comerciantes, esa burguesía que aparece como elemento casi extraño, en esta sociedad campesina de estructura aristocrática.

Sí, aristocrática, porque es la nobleza la que imprime un sello directivo, en esta Sociedad Estamental: los trse estados que la componen, el nobiliario, el eclesiástico y el general, conforman un orden social perfecto, una unidad, con un fundamento y conciencia teológica, basada en la Santísima Trinidad. Una característica del Antiguo Régimen, es la diversidad, tanto en las administraciones, como en el terreno lingüístico y jurídico: los estamentos están enmarcados dentro de estatutos jurídicos independientes, unos mucho, y otros nada privilegiados.

Los más privilegiados, como la alta nobleza, tienen un carácter en estos siglos de la Edad Moderna, de tipo cortesano: se les han reducido drásticamente algunos de sus privilegios medievales, pero se les han otorgado mercedes que les enriquecerán. Estarán al servicio del todopoderoso Monarca, al frente de un Estado plenamente Moderno. La pequeña nobleza, de carácter más rural, se ve apuntalada en su incipiente decadencia, a través de la institución del Mayorazgo, y tendrá una salida honorable integrándose en el ejército y en la burocracia: su acceso a las universidades, tras la revolución renacentista, y su servicio en las administraciones estatal, señorial y clerical, permitirán un desahogo a su linaje, penetrando en muchos casos, en la más alta nobleza.

El otro grupo con privilegios, es el estamento eclesiástico: compuesto a su vez, por una interior estratificación, conforme al origen social de quienes lo componen, tiene así todo, una mayor movilidad social. La Iglesia tiene un papel fundamental en este mundo que se pretende análizar, ya que determina el concepto social y político, como teológico; influirá además en la ideología del momento, en la concepción del "negocio" y su catalogación moral negativa, aunque ya menos que en el Medievo; en la educación en todos sus niveles, de manera directa a través de las Órdenes religiosas y las catedrales, como indirecta, a través del control inquisitorial, y la inspección regular y metódica.

Es pues, el Antiguo Régimen, un mundo de vida local, sin apenas comunicaciones, aislado, diverso, con unos índices demográficos de alta natalidad y mortandad, engrosada esta última por las epidemias y hambrunas, sobre todo; y un mundo esencialmente analfabeto, aunque en nuestra tierra cántabra, la dureza de la estadística, aún siéndolo, es más liviana que para otras tierras y pueblos de España.

Una vez situados en este terreno de la Instrucción en las Primeras Letras, estableceremos un marco general ad hoc para el entorno rural que aquí nos trae. No participamos de la opinión de algún autor que, caracterizando la educación de la Epoca del Antiguo Régimen, alude a la casi nula formación de los maestros de la primera enseñanza. No está el problema, a nuestro juicio, en la mejor o peor formación de éstos, que no obstante, enseñaban las reglas básicas de la indispensable instrucción, "para mas vien valersse y yndustriarsse", como expresa un contrato de maestro del año 1768 en Ruiloba, sino que los males de la precaria educación estaban en la propia sociedad de estos siglos, donde la pobreza y escasez lo invadía todo. No se puede buscar un "chivo expiatorio" en el maestro, cuando los clérigos no estaban en su "siglo de oro" en lo que a formación y virtudes se refiere; los cirujanos contrataban con los concejos a mediados del Siglo XVII, como se puede ver en los protocolos notariales de la época, sus servicios consistentes en "pelar" a los vecinos, y "afeitarles cada quince días" donde los médicos no alcanzaban más allá del arte de sangrar los males del cuerpo.. No podemos buscar cabezas de turco en una sociedad rural donde los padres trabajaban mirando más al cielo que a la tierra, tratando de llenar los estómagos de una prolífica familia, y el granero, en la medida de lo posible, previniendo años próximos de desastre; unas madres absolutamente iletradas, sin posibilidad alguna de infundir en sus hijos más que el temor de Dios y el respeto de los hombres.

Todo juega en contra de unas mínimas condiciones de fructífera educación. Qué pensar, cuando en el año 1803, el 94,4% de los españoles eran analfabetos, en un País con diez millones de habitantes donde más de doscientos mil eran clérigos y más de cuatrocientos mil, nobleza, y sólo había cuatrocientos mil escolares en once mil escuelas. Qué encarar a nadie, cuando sólo desde 1857 se contempló como obligatoria la enseñanza primaria.

Las condiciones de escolaridad eran todo lo poco estimulantes que se requieren para un buen fin. Ya el Rey Felipe IV, en la descripción que de las entonces Montañas de Burgos hace, en el informe que con destino a Roma realiza para pedir un obispado separado del de Burgos, describe a nuestra gente como "sumamente pobre, pues apenas alcanzan alguna ropa muy tosca con que cubrirse, y los que traen algún calzado, son zapatos de palo". El Ilustre arquitecto Enrique Mª Repullés, en su tratado de 1878 sobre construcción de escuelas públicas de instrucción primaria, escribe sobre la necesidad de una elemental calefacción en las escuelas de las ciudades, para aliviar el frío de los inviernos; sin embargo, lo desaconseja en las escuelas rurales ya que, según él, al ir estos niños habitualmente descalzos y poco abrigados, pueden enfermar por la diferencia de temperatura al salir de la escuela: "¿No bastará en el interior de la clase el abrigo que proporcionan sus muros y cubierta, y el calor producido por los mismos alumnos?."

Así estaba el epílogo del Siglo XIX. Pensemos pues, en la etapa histórica en que se centra este trabajo, las duras circunstancias en torno a la escuela: niños desarrapados; maestros material y económicamente poco dotados; edificios ruinosos, fríos, lúgubres, incómodos; falta de obligatoriedad en la escolarización y, en consecuencia, poca receptividad en el alumno y excesivo absentismo que impedía una continuidad en el estudio. El método era algo inexistente; por Real Orden de 1819 (muriendo el Antiguo Régimen) se mandó que en todo el Reino se enseñara por el método Lancaster, habiendo proscrito años antes el método de Pestalozzi. Anteriormente, como se ha dicho, el método era el buen saber y entender del maestro, basándose en gran medida, por preferencias de principios del Siglo XIX sobre detalles metodológicos, en técnicas represivas para someter a indómitos, más que para una sana instrucción.

Evidentemente, no bastó la aparición de la clase media y burguesía así como de una incipiente industría; la desaparición de los mayorazgos y abolición de la Inquisición, y prescribir en leyes fundamentales que todo español debía saber leer y escribir en el año 1830, para entender como finalizado el Antiguo Régimen, cuando no llegó a vertebrarse el siglo XIX por falta de una reforma de las estructuras sociales, que cuando se intentó, sólo fue para cambiar el titular del privilegio.

Este estudio se ha realizado fundamentalmente, y no mentiríamos si dijéramos, casi exclusivamente, sobre fuentes documentales directas, que aportan la frescura y novedad que se requiere sobre el objeto de investigación en esta obra, intentando respetar la grafía original de los textos en las transcripciones, introduciendo las pausas pertinentes con el fin de dar sentido a lo que, en origen, no siempre se percibe a primera vista.

Con este trabajo, realizado a base de un rastreo documental de centenares de horas de archivo durante varios años, se ha querido llenar una laguna que los estudiosos de la historia y pedagogía, han considerado trabajo pendiente. Carmen Labrador Herráiz, autora de un estudio sobre la Escuela en el Catastro de Ensenada, lanza el guante de acometer un estudio de base fundamentalmente documental que aporte datos y no conjeturas, y que pueda servir de base para aumento de una bibliografía sobre el tema, hoy prácticamente inexistente. Esta misma autora expresa la relativa objetividad del Catastro de Ensenada, como foto fija que es en la historia, y como fuente de controvertida veracidad por el carácter fiscal que su confección pretendía.

El ámbito geográfico de estudio son los valles de Alfoz de Lloredo y Valdáliga, y sólo los concejos de éstos que hayan podido ofrecer información, aunque sea retrospectivamente, sobre esta época histórica del estudio.

Estos dos valles son representativos de lo que fue la Cantabria Rural del Antiguo Régimen. Su distinta condición jurisdiccional no influyó en la dinámica de las escuelas: el Alfoz de Lloredo como Realengo, y Valdáliga como Señorío durante la mayor parte de la Epoca Moderna (en el año de confección del Catastro de Ensenada ya era Realengo, y pagaba todavía los préstamos contraídos en el pleito con la Casa de Escalante, Señores de Valdáliga), pueden servir de punto de referencia del estado de las escuelas de primeras letras en la Cantabria Rural de este largo período de la Historia, tanto en los referentes económicos, sociales, culturales, como en la hidalga condición de tantos hombres que, flagelados por su angosta e infértil tierra, fueron en busca de lo que les negaba, tanto ésta como la Casa y Linaje que les alumbró, y poder después beneficiar a los suyos y recomponer de alguna forma esa imagen épica de hidalgo desprendido, que a lo largo de su vida, en muchos casos, sacrificaron por mor de la supervivencia.

ABREVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS.

| A.H.P.S.: Archivo Histórico Provincial de Santander. |

| A.G.S.: Archivo General de Simancas. |

| A.H.N.: Archivo Histórico Nacional. |

| A.D.S.: Archivo Diocesano de Santander. |

| A.M.U.: Archivo Municipal de Udías. |

| A.R.Ch.V.: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. |

| A.U.S.: Archivo de la Universidad de Salamanca. |

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

CUADRO DE POBLACIÓN

(en nº. de habitantes) 2

| LUGAR | AÑO 1598* | AÑO 1753** |

|---|---|---|

| COMILLAS | --- | 987 |

| CIGÜENZA | 100 | 225 |

| CÓBRECES | 215 | 470 |

| UDÍAS | 325 | 865 |

| RUILOBA | --- | 985 |

| RUDAGÜERA | 160 | 340 |

| TOÑANES | 85 | 110 |

| RUISEÑADA | 250 | 570 |

| NOVALES | 295 | 680 |

| LA BUSTA 3 | 40 | 220 |

| TRECEÑO | 370 | 628 |

| LA REVILLA 4 | --- | 200 |

| ROIZ | 300 | 655 |

| EL TEJO | 200 | 275 |

| LABARCES | 250 | 355 |

| CAVIEDES | 210 | --- |

| LA MADRID | 250 | 433 |

* Guerin Betts, Fray Patricio; El Callejo de los Lobos de Sardanda. Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sáinz"; Santander, 1969.

** Datos del Catastro de Ensenada.

2 Se utiliza el coeficiente 5 para convertir el nº. de vecinos en habitantes.

3 Los datos del año 1598 corresponden al lugar de La Busta perteneciente a la Jurisdicción de Alfoz de Lloredo, siendo los pertenecientes a la Jurisdicción de la Abadía de S antillana el nº. de 110 habitantes. En el año 1753 ya se incorporan los datos sumados de ambas jurisdicciones, declarándose en el Catastro como de Realengo.

4 Sólo indicar que los barrios de Valles, Sierra y Oyambre, no se incluyen al pertenecer en lo temporal a la Jurisdicción de San Vicente de la Barquera, siendo sólo perteneciente a Valdáliga en lo eclesiástico.

(...)