La primera impresión, si uno mira por la ventanilla, es que Arequipa no interrumpe sino transfigura el rostro severo del agreste territorio que la rodea en una ecuación volumétrica, extrañamente magnética. Un momento después, al detenernos en lo alto de la escalerilla del avión, el resplandor poderoso sobre las pálidas edificaciones nos obliga a utilizar como visera el último número de la revista de a bordo. Y cuando hacemos algunas consultas en el interior del pequeño pero impecable aeropuerto, adivinamos que hemos llegado a una ciudad que se esfuerza por marcar la diferencia. -Señoras y señores, bienvenidos a la República Independiente de Arequipa -dice alguien. Esta es una broma que los arequipeños no se cansan de festejar. La ciudad, con sus blancos muros de piedra volcánica, ciertamente confirma una vez más la muchas veces desconcertante variedad de rostros que presenta el Perú. Cuando uno camina por sus calles siente que ha llegado a una ciudad sólida, que sólo quiere parecerse a sí misma. Hay un sosegado encanto en esas casonas del siglo XVIII, una atmósfera rigurosa en las soleadas callejuelas del barrio de Yanahuara, un altanero concepto de la belleza en la gran catedral, que trastorna un tanto esa imagen fácil de un Perú simplemente incaico y populoso.

Luego de cada terremoto los pobladores apretaban los dientes e iniciaban la reconstrucción. Sin duda a este reiterativo ejercicio arquitectónico se debe la noble consistencia de templos y casonas que se levantan prudentemente sobre anchísimos muros. Y así el ambarino sillar entabla un fuerte contrapunto con un cielo profundo y azul, y con la alegre tonalidad del verde de su campiña. El sillar, ese material poroso que en otros tiempos fue magma ardiente, se impone sobre todo el paisaje y Arequipa ostenta una tajante limpieza de líneas, una gracia y contundencia de planos y volúmenes, mucho menos fríos y gravitantes que los de piedra, y mucho más definitivos y concluyentes que los de ladrillo o adobe. ALTAR MAYOR -Será para otra oportunidad. Y lo primero que hacemos entonces, como un acto

ritual, es levantar un dedo y trepar a un taxi. Al poner pie en el centro de la ciudad lo que inmediatamente llama la atención es su monumental catedral, que ocupa íntegramente uno de los lados de la plaza. Según José García Bryce, este es "el principal monumento religioso que se erigió en el Perú del siglo XIX y una obra que por su envergadura, su forma estructural y, hasta cierto punto, el estilo de su fachada constituye, a pesar de su fecha de construcción, un nexo o lazo entre la arquitectura de la Colonia y la de la República". Sus tres naves de techo abovedado contienen piezas litúrgicas de valor, pero lo que enorgullece particularmente a los arequipeños es el gran órgano belga que, según alegan, emite un sonido hondo, intenso, que vuelve piadosos a los agnósticos. Atrae también un púlpito de madera tallada en Francia en 1879, que ilustra como la palabra sagrada aplasta al atormentado Luzbel. Desde el atrio de la catedral se contempla la gran plaza, no exenta de belleza, que hasta el siglo pasado fue escenario de arrebatos militares, procesiones, corridas de toros, además de algunos emocionantes fusilamientos que el tiempo ha barnizado de leyenda. Atravesando el portal de Flores, de estilo neorrenacentista que data de 1877, alcanzamos la iglesia de la Compañía de Jesús, la más hermosa de la ciudad. INDIOS Y ESPAÑOLES La obra cumbre del barroco andino o del llamado

estilo mestizo, es la iglesia de la Compañía cuyo cuerpo

principal fue construido por primera vez en 1649 siguiendo los planos de

la iglesia del Gesú, en Roma. Las exuberantes portadas frontal y

lateral del templo de los jesuitas resumen lo más logrado de las

formas decorativas de este estilo y, en particular, aportan la imagen de

un Santiago Matamoros -motivo pictórico español que representa

al apóstol Santiago luchando contra los moros, adaptado en el Virreynato-,

y unas sirenas que han sido calcadas en muchas iglesias del Sur del Perú.

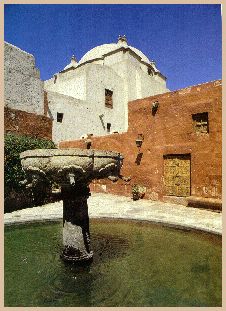

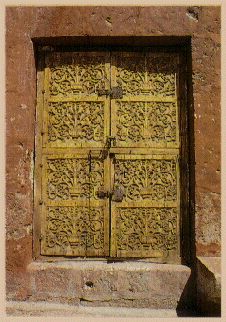

Si uno se desplaza un poco y se sumerge en los remozados claustros contiguos,

se puede experimentar la extraña atmósfera que se genera

al cercar el ambiente despojado de un gran patio cuadrangular con una arquería

profusamente labrada. Esta es una de las características más

llamativas de la arquitectura arequipeña: se interrumpe amplios

y limpios planos blanquísimos con repentinos conjuntos en saturado

altorrelieve. Vacío y plenitud. Luz y sombra. Los atractivos de la iglesia de la Compañía no se limitan a lo arquitectónico. Es muy festejada por los visitantes la sacristía, que esta regiamente coronada por una cúpula pintada al fresco con motivos tropicales que nos remiten a las misiones jesuitas en Paraguay. La obras de arte colgadas en sus muros son también de lo mejor que se puede ver en la ciudad. En 1596 llegó a Arequipa Bernardo Bitti, un pintor manierista italiano formado en el entorno de Miguel Ángel, y se aplicó con cristiana disciplina a la realización de varias obras de las que quedan cuatro piezas de notable factura. Existen también algunos trabajos del flamenco Diego de la Puente. Es especialmente llamativa su versión de la última cena, donde Jesucristo se apresta a servirse un sabroso muslito de "cuy chacctado", plato típico a base del nutritivo roedor andino. CAMARONES Y ROCOTOS Se recomienda también con especial entusiasmo el "sudado de machas", que consiste en revolver durante algunos segundos este marisco de color gris azulado en un aderezo de tomate y cebollas sobre fuego ardiente, hasta que alcance una tierna palidez. Se sirve con papas hervidas. Para los visitantes que se ufanen de su buen diente, está también a su disposición un plato como el "chaque de tripas", que si bien muy sabrosos, puede resultar un tanto pesado para el paladar contemporáneo. Lo que si esun auténtico y noble desafío es el "rocoto relleno", obra maestra de la culinaria arequipeña, que fusiona con artístico empeño el aromático rocoto, cuyo picor ha sido considerablemente atenuado, con un relleno de carne picada, pasas y otros agregados, que deberán sumarse al regocijado paladar a una salsa hecha a base de queso serrano y crema de leche. CIUDADELA DE OTRO TIEMPO Luego de echar un último vistazo al apacible paisaje, que los acuarelistas de la zona han pintado con mirada complacida (y que suelen ser piezas muy apreciadas por cierto tipo de turistas), nos dirigimos al famoso Convento de Santa Catalina. En la portería se aproxima una muchacha de aspecto infatigable y nos ofrece un pasaporte de la República Independiente de Arequipa. -Tienen que nacionalizarse. Le explicamos, absurdamente impertérritos, que somos arequipeños hace tiempo, y ella, sin creernos, saca un fajo de billetes torpemente impresos con la imagen de Mariano Melgar, el romántico poeta tutelar de la ciudad. -Llévense un Characato de oro -insiste-. Con ésto se compra el cielo azul. Tienen de todo en esta ciudad. Y cuando entramos por fin al Convento de Santa

Catalina sentimos que realmente estamos en otro lugar, en un mundo diferente,

en otro tiempo. Lo que más impresiona del Convento son sus callejuelas que datan del siglo XVII, bordeadas por algo parecido a pequeñas casas de varios ambientes donde se alojaban las monjas más acaudaladas. Es que hay que recordar que, en aquellos tiempos, sólo las familias más pudientes podían hacerse cargo de la cuantiosa suma necesaria para la "dote" (mil pesos de plata ensayada y marcada de a cuatrocientos maravedíes cada peso, así como cien pesos corrientes para alimentos, además de muebles y sirvientes) que cada novicia debía entregar. Estas callejas conducen a pequeñas placitas de piso desigual donde fácilmente se puede uno dejar atrapar por alguna fantasía de anacoreta. El recinto ocupa 20.000 metros cuadrados y consta, además de las calles, de los claustros, un hermoso templo, y una pinacoteca donde los que saben disfrutar con el buen arte colonial pueden quedarse contemplando algunas interesantes obras de la Escuela Cusqueña, y hasta un arcángel de tipoo Zurbarán, orgullo del monasterio. Una vez que se ha dejado el lugar, cuando ya empieza a caer la noche, mordemos un trozo de queso y escuchamos algo de Coltrane en el Café del Búho, un lugar sobre el sorprendente complejo cultural de la Universidad San Agustín, y, un rato después, nos sumergimos en el Blues Bar, que inspirado en los frenéticos lugares de rock & ron del Cusco nocturno, nos permite contemplar la marea turbulenta de la joven guardia de arequipeños que, intentando dejar atrás los temperamentos sanguíneos, característicos de los pueblos enamorados de sí mismos, parecen preferir el toque mundano propio de una ciudad moderna como cualquier otra. |

|||

Arequipa,

la segunda ciudad del Perú, tiene muchos atractivos para el turista,

especialmente en su muy lograda arquitectura. Su peculiar fisonomía,

iniciadora del celebrado Barroco andino, es producto del espíritu

obstinado de sus pobladores que desde su fundación en 1540 vieron,

con insoportable regularidad, desplomarse una y otra vez sus muros más

altos y orgullosos. Quizá por eso el símbolo de los arequipeños

es el Misti, un volcán de fina silueta con la cumbre espolvoreada

con algo de nieve.

Arequipa,

la segunda ciudad del Perú, tiene muchos atractivos para el turista,

especialmente en su muy lograda arquitectura. Su peculiar fisonomía,

iniciadora del celebrado Barroco andino, es producto del espíritu

obstinado de sus pobladores que desde su fundación en 1540 vieron,

con insoportable regularidad, desplomarse una y otra vez sus muros más

altos y orgullosos. Quizá por eso el símbolo de los arequipeños

es el Misti, un volcán de fina silueta con la cumbre espolvoreada

con algo de nieve.